Unsere Herzen schlagen mit 28’800 Halbschwingungen pro Stunde und in unseren Adern fliesst Möbius 9010 (Uhrenöl zur Schmierung der Hemmung). Wir sind infiziert mit dem Uhrenvirus. Doch wollen wir uns gar nicht dagegen wehren, sondern uns unserer Leidenschaft, der Uhrmacherei, hingeben. Unsere Herzen schlagen mit 28’800 Halbschwingungen pro Stunde und in unseren Adern fliesst Möbius 9010 (Uhrenöl zur Schmierung der Hemmung).

Uhrsachen in der NZZ

17.05.2024Die Uhrenbranche unter Druck? Wie der Fachhandel damit umgeht

Dominik Maegli wurde von Pierre-André Schmitt im Frühling 2024 für einen Artikel in der NZZ interviewt. Aber lesen Sie selbst!

Vintage Watches

18.12.2023Für alle Liebhaber von Vintage-Uhren führen wir ein umfangreiches und sorgsam kuratiertes Sortiment an gepflegten Uhren, die Sie in keinem Kollektionsbuch mehr finden. Wir sind stets auf der Suche nach Ikonen, die Zeitgeschichte geschrieben haben und Raritäten, die das Liebhaber-Herz höherschlagen lassen. Gerne kaufen wir auch interessante Stücke oder tauschen sie ein gegen Ihre neue Traum-Uhr.

Ebenso finden Sie bei uns viele spannende Uhren aus Vorbesitz, die einen jüngeren Jahrgang haben und darauf warten, dass ihre Geschichte von Ihnen fortgeführt wird.

Dario Cardenas: « Unsere Leidenschaft für Uhren schlägt die Brücke zwischen Vergangenheit und Zukunft.»

Dank unserem hausinternen, zertifizierten Uhren-Atelier und besten Kontakten zu den Herstellern, können wir die Authentizität der Uhren garantieren, die Uhren in idealem Zustand anbieten und den weiteren Service gewährleisten.

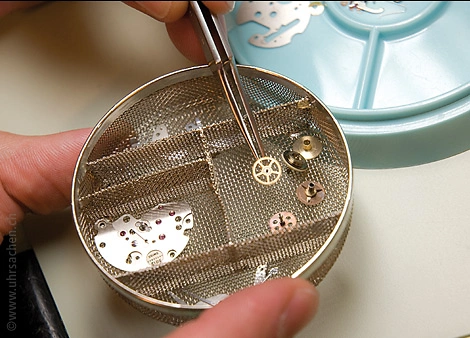

Unser Atelier

09.09.2020Eine immerwährende Beziehung

Mit grosser Freude und Begeisterung beraten wir Sie bei der Wahl Ihrer Traum-Uhr. Doch auch nach dem Kauf möchten wir mit unseren Dienstleistungen weiter für Sie da sein. Daher haben wir unser Uhren-Atelier kontinuierlich ausgebaut. Mittlerweile kümmern sich vier hochqualifizierte Uhrmacher und Uhrmacherinnen in unserem zertifizierten Atelier um die Pflege Ihrer Lieblingsstücke. Auch Ihre antike Uhr ist bei uns zur Restauration bestens aufgehoben.

Gerne beraten wir Sie fachmännisch, damit Ihre Uhr nicht nur tick, sondern auch tack macht.

Von Klimawandel und Trends

14.06.2020Bis anhin war es der Salon International de la Haute Horlogerie, kurz SIHH, welcher im Januar das Uhren-Jahr eröffnete, gefolgt von der Baselworld, welche wenige Monate später den jährlichen Neuheiten-Reigen wieder abschloss. Sowohl Händler als auch Konsumenten wussten somit bereits im Frühling ziemlich genau, was das Jahr an Uhren-Neuheiten bringen wird. Die nächsten Austragungen der beiden weltweit wichtigsten Uhrenmessen werden seit langem wieder nahtlos aufeinanderfolgend stattfinden. Und dies nicht zu Beginn des Jahres, sondern im Mai. Doch dies ist bei weitem nicht die einzige Änderung. Der schon fast elitäre SIHH, welcher ganz ausdrücklich nur auf Einladung zugänglich war, heisst neu «Watches and Wonders» und weitet sein Angebot öffentlich zugänglich in die ganze Stadt Genf aus. Und auch die Baselworld versteht sich primär nicht mehr als Messe, sondern neu als Plattform. *

In dieser Phase des Klimawandels haben sich einige namhafte Marken auch gänzlich von den Uhrenmessen verabschiedet. Die Swatchgroup beispielsweise hat ihre eigene Messe unter dem Namen «Time to Move» lanciert. Ob der Name eine Anspielung auf Nick Hayek’s Forderung an die Baselworld, sich endlich zu bewegen, ist, lässt sich nur vermuten. Und auch Georg Kern, CEO von Breitling, will sich nicht mehr in das Korsett einer Messe zwängen lassen. Lieber veranstaltet er zweimal jährlich seine Breitling-Summits, auf denen er in bester Steve- Jobs- Manier, persönlich die Neuheiten präsentiert.

Man gibt auch nicht mehr alles auf einmal preis, was in den kommenden Monaten auf den Markt kommen wird, sondern inszeniert sich als Marke und verteilt die Präsentationen der Neuheiten in wohl proportionierten Mengen übers ganze Jahr. Diese werden dann jeweils mit möglichst viel Aufsehen und strenger Choreografie vorgestellt und lanciert.

Daneben haben Auktionen stark an Bedeutung und Gewicht gewonnen. Allen voran das Auktionshaus Phillips, dessen Uhren Departement unter der Führung von Aurel Bacs, zu einer wichtigen Stimme geworden ist. Thematische Auktionen und die geschichtliche Aufarbeitung historisch bedeutender Zeitmesser haben einen prägnanten Einfluss, sowohl auf die Hersteller als natürlich auch auf die Uhren-Liebhaber alter und neuer Uhren. Das signifikant gestiegene Interesse an Auktionen und der Vermittlung von Inhalt verträgt sich vortrefflich mit dem stark zunehmenden Markt für Certified Pre-Owned Uhren oder Vintage, wie wir sie bei uns nennen.

Diese Unterscheidung ist nicht unwesentlich. Denn unsere sorgfältig kuratierte Vintage-Kollektion orientiert sich im Gegensatz zu den klassischen Pre-Owned-Angeboten, welche mehrheitlich Uhren ab dem Jahrtausendwechsel beinhalten, vornehmlich an Uhren aus den späten 30er bis in die 70er Jahre. In diesem Bereich haben wir uns eine Kompetenz angeeignet, die uns eine nationale Kundschaft an Uhrenliebhabern beschert.

Doch wir sind keineswegs im letzten Jahrtausend stehen geblieben. Auch unsere Online- Aktivitäten und Dienstleistungen bauen wir kontinuierlich aus und informieren aktualitätsbezogen. Damit möchten wir den neuen Trends, die durch den Klimawandel in unserer Branche hervorgebracht wurden, gerecht werden, ohne das für uns so wichtige «tick different» zu verlieren.

*) Aufgrund der weltweiten Gesundheitssituation im Bezug auf Covid-19 wurden sämtliche Messen und internationale Veranstaltungen abgesagt. Ebenso abgesagt haben Rolex, Patek Philippe und weitere namhafte Marken ihre Teilnahme an der Baselworld 2021. Dies führt dazu, dass es die ehemals weltgrösste und bedeutendste Messe für Uhren und Schmuck in der bis anhin bekannten Art nicht mehr geben wird. Dies verstärkt die Verunsicherungen im Zusammenhang mit dem erläuterten Klimawandel zusätzlich und läutet den Beginn einer neuen Ära ein. Eine Ära, in der wir alles daran setzen, weiterhin Ihr verlässlicher Uhren-Partner zu sein und Ihnen das beste Erlebnis zu bieten.

Text: Dominik Maegli

DIE NEUHEITEN VON HEUTE SIND DIE KLASSIKER VON MORGEN

26.08.2022CPO – sii piii wieviel …? Certified Pre-Owned. Diese drei Buchstaben haben in den letzten Monaten für ziemlich viel Wirbel in der Uhrenbranche gesorgt. Sind sie zwar bereits vor etwas längerer Zeit am Uhren-Horizont aufgetaucht, so waren sie doch vornehmlich nur den ganz eingefleischten Uhren-Kennern ein Begriff. Dies hat sich seit dem Einstieg von Bucherer, dem weltgrössten Uhrenhändler, schlagartig geändert. So schrieb neulich sogar das «Oltner Tagblatt» über diese sogenannten CPO, also zertifizierte Uhren aus zweiter Hand, und erläuterte diesen neuen Trend einem breiten Publikum. Dabei geht es im Wesentlichen darum, dass der Handel mit Uhren aus zweiter Hand, aus der «Trödler-Ecke» geholt und von Händlern mit Reputation, Fachkenntnissen über die Geschichte und Hintergründe der jeweiligen Modelle und gleicher Beratung wie beim Kauf einer Neu-Uhr betrieben wird.

Die Uhren werden gewartet, aufgefrischt, bewertet und mit einer Garantie wiederverkauft. Der Pre-Owned-Markt ist schwer mit Zahlen zu beziffern, doch Schätzungen gehen von einem Multi-Milliarden-Markt aus, der deutlich grösser ist als jener für neue Uhren. Dass Bucherer, diesen Geschäftszweig nicht an sich vorbeiziehen lassen will, ist leicht nachvollziehbar.

Doch warum erzähle ich Ihnen das alles in einem Magazin für neue Uhren? Zum einen, weil Sie auch bei uns in den Genuss einer fein kuratierten Kollektion an Uhren aus zweiter Hand kommen (und dies schon lange bevor der Begriff CPO kreiert wurde) und zum anderen, weil die Neuheiten von heute die Klassiker von morgen sein werden.

Geniessen Sie das Zusammenspiel unserer Kollektionen. Kaum sonst wo in Europa finden Sie das Aufeinandertreffen von grossen Weltmarken auf die unbeschreibliche Kreativität von kleinen, unabhängigen Nischenmarken so fein abgestimmt wie bei uns. Es ist unsere Passion, Trends zu verfolgen, Neuheiten zu entdecken und beides in einem einzigartigen Angebot für Sie zusammenfliessen zu lassen.

Kompetenz und Vertrauen in Zeiten des Wandels

04.01.2019Umbruch kann verunsichern aber zugleich auch die Möglichkeit schaffen, Neues entstehen zu lassen und Bewährtes weiterzuentwickeln. Diese Prozesse sind in der Uhrenbranche aktuell schneller und intensiver im Gange als je zuvor. Hatte ich vor einem Jahr an dieser Stelle das Gebaren der Baselworld-Messeleitung um Sylvie Ritter noch kritisch hinterfragt, so ist diese bereits seit Monaten nicht mehr im Amt. Doch auch das komplett ausgewechselte Führungs-Team konnte nicht verhindern, dass Nick Hayek (CEO der Swatchgroup) im kommenden Jahr mit seinen 18 Marken der Baselworld fernbleiben wird. Die Messe in Genf, der SIHH, scheint seine Hausaufgaben zwar gemacht zu haben, doch auch da stehen für die Austragung 2020 bereits grössere Umstrukturierungen an. Zudem suchen die Marken krampfhaft nach neuen Formaten um Ihre Produkte auch neben den Messen präsentieren und lancieren zu können.

Aber auch die Marken selbst sind darauf bedacht in diesem vonstattengehenden Wandel agil und schnell zu navigieren. Am eindrücklichsten war wohl der Umbruch bei Breitling. Georg Kern hat diesen mit einer Vehemenz und in einer Geschwindigkeit vollzogen, wie es wohl noch keine Uhrenmarke in der Grösse von Breitling je erlebt hat. Wir geniessen die Herausforderung, in diesem Spannungsfeld die besten Neuheiten und die echten Innovationen der grossen Marken zusammen mit den spannendsten Entwicklungen der kleinen und unabhängigen Kreateure zu kuratieren. Deshalb sind wir mit Begeisterung darum bemüht, die Essenzen herauszukristallisieren und über die Tendenzen informiert zu sein, um mit echter Beratung und glaubwürdigen Argumenten unterstützen zu können.

Erwin Sattler

08.07.2018Wenn es um hochwertige, mechanische Wanduhren geht, führt keinen Weg an der Grossuhrenmanufaktur von Erwin Sattler vorbei. Seit 1958 hat sich das in München ansässige Familienunternehmen, mit dem Bau von hochpräzisen Pendeluhren einen Namen gemacht. Und bis heute steht der Name «Erwin Sattler» für höchste ästhetische, wie handwerkliche Vollendung. Um den damit verbundenen, grossen Erwartungen gerecht werden zu können, wird kein Aufwand gescheut. Im firmeneigenen, weltweit einzigen Messlabor für Uhrenpendel, werden diese auf die unterschiedlichsten Umgebungseinflüsse getestet. Die gewonnenen Daten ermöglichen es, den optimalen Ausgleich von Luftdruck- und Temperaturschwankungen zu berechnen. Die Präzisionspendeluhr von Erwin Sattler, welche prominent im Geschäft von Uhrsachen hängt, läuft so genau, dass wir alle unsere Uhren nach ihr richten. Deutsche Gründlichkeit halt eben.

Grönefeld – The Horological Brothers

10.01.2018«The Horological Brothers» wie sich die beiden Brüder Bart und Tim Grönefeld nennen, gehören zu den diesjährigen Neuzugängen bei Uhrsachen. Wir glauben sagen zu können, dass beide Seiten gleichermassen stolz über diese Partnerschaft sind. Denn die Zeitmesser von Grönefeld zählen zweifelsohne zu den exquisitesten Kreationen im Kreise der unabhängigen Haute Horlogerie. Und dass ihr kreatives Schaffen letztes Jahr bereits zum zweiten Mal mit dem Sieg beim «Grand Prix d’Horlogerie de Genève» bestätigt wurde, freut die beiden holländischen Brüder zurecht. Aber auch Bart und Tim sind stolz, dass Ihre Uhren künftig nicht nur Preise in der Schweiz gewinnen, sondern auch in der Schweiz bei Uhrsachen verkauft werden.

Der Name der neusten Uhr, der «1941 Rementoire» setzt sich aus dem Geburtsjahr des Vaters der Brüder und dem Mechanismus, den sie innehat, zusammen. Um eine konstante Kraft zu erzeugen, ist eine kleine Feder zwischengeschaltet, welche alle acht Sekunden gespannt wird. Dank der daraus resultierenden konstanten Kraft, kann die Präzision der Uhr erheblich gesteigert werden. Und dass diese eigens kreierte Komplikation spannend inszenieren wird, ist natürlich Ehrensache.

Haartrockner kann man online kaufen

28.02.2017Online ist aktuell das grosse Schlagwort im Detailhandel. Und da macht auch die Uhren- und Schmuckbranche keine Ausnahme. Lange Zeit glaubte man der Verkauf von Uhren sei von dieser Entwicklung ausgenommen. Dass dies ein Trugschluss war, beweisen spezialisierte Portale wie Hodinkee und Fratellowatches, als auch die in den letzten Monaten lancierten Online-Verkaufsaktivitäten der Uhrenmarken. Trotzdem bleibt es für mich erstaunlich, dass nicht nur der Haartrockner, sondern neuerdings eben auch die Uhr online gekauft wird. Zum einen kostet diese doch deutlich mehr (zumindest jene, an die ich denke) und zum andern besteht beim Online-Kauf die latente Gefahr, dass Formgebung und Haptik doch nicht so umwerfend sind. Das mag beim Haartrockner verzeihbar sein, nicht aber bei der Uhr.

Der Trend jedoch ist da. Ändern können wir bestimmt nichts daran, und jammern ist grundsätzlich das falsche Mittel. Was wir jedoch können, ist selbst entscheiden, wie weit wir dabei mitgehen wollen und an welchen Punkten wir uns ganz bewusst in die entgegengesetzte Richtung bewegen. So hat Uhrsachen dieses Jahr eine komplett neue Hompage erhalten. Da können Sie übrigens auch unsere Qlocktwo online bestellen (zum Beispiel während des Haare-Trocknens). Für alle nicht «Multitasker» aber, sind wir weiterhin mit der weltweit grössten stationären Auswahl an Qlocktwo-Produkten und unserer fachkundigen Beratung für Sie da. Und unser Neuheitenmagazin als Beispiel, wird es weiter in gedruckter Form geben. Und dass dieses auch gelesen wird, dafür sind Sie der beste Beweis. Doch dies ist bei Weitem nicht der einzige Punkt, bei dem wir gegen den Strom schwimmen, oder eben anders ticken. Das beginnt bei der Auswahl unserer Produkte, geht über die persönliche Beratung und auch nach dem Kauf betreiben wir mit unserem eigenen Atelier einen ungewohnt grossen Aufwand, damit die Freude an Ihren Kostbarkeiten lange anhält.

Die grösste Stärke im stationären Handel ist das Erlebnis. Kommen Sie bei uns vorbei und geniessen Sie dieses Erlebnis in der Bijouterie Maegli und bei Uhrsachen.

Uhrenbranche in Bewegung

26.10.2017Erst vier Jahre ist es her, als man hätte meinen können, Herzog & DeMeuron hätten die Vormachtstellung der Baselworld als weltweit führende Uhren-Messe, mit ihrem 400 Millionen Franken teuren Messebau, geradezu in Beton gegossen. Die Messeleitung um Sylvie Ritter, konnte mit den Ausstellern, wenn diese nicht gerade Rolex oder Patek Philippe hiessen, umgehen, so wie es sich Louis XIV zu seinen besten Zeiten gewohnt war: L’état c’est moi. Oder anders ausgedrückt: wir bestimmen die Regeln und ihr bezahlt. Nun, dies konnte man sich vor vier Jahren eben noch erlauben. Denn damals kauften die Chinesen die helvetischen Zeitmesser noch als wären diese der einzige Weg zum ewigen Leben. Doch dies hat sich, und das nur gerade vier Jahre später, kräftig geändert.

Der gigantische Boom in China hat sich abgekühlt, die Erdölpreise sind gesunken und politische Unsicherheiten sind weltweit zur Tagesordnung geworden. Das weltpolitische Gefüge ist in Bewegung. Und daher ist es nur logisch, dass auch die Uhren-Branche sich bewegt. Daran ändert auch der wirklich schöne Bau der Basler Architekten Herzog & DeMeuron nichts. Ich möchte aber auf gar keinen Fall in den oft gehörten Trübsal-Chor der allgemeinen Berichterstattungen zur Baselworld einstimmen. Ausser dem Jubiläum der hundertsten Austragung der Uhren- und Schmuckmesse in Basel, gibt es für die diesjährige Ausgabe zwar keinen Grund in die Annalen einzugehen; doch schlecht war die Messe bestimmt nicht. Sie ist nach wie vor der weltweit wichtigste Branchen-Treffpunkt und der Hot-Spot wenn es um die jährlichen Lancierungen neuer Modelle geht.

Und überhaupt, Bewegung und Veränderung ist ja grundsätzlich begrüssenswert. So dürfen auch wir einige neue Marken bei uns begrüssen (einige davon finden Sie bereits auf den folgenden Seiten). Ebenfalls neue Marken durfte auch der SIHH (Salon International de l’Haute Horlogerie) im Januar dieses Jahres in Genf begrüssen. Unter den Neuzugängen dieser kleineren, jedoch sehr exklusiven Uhrenmesse befanden sich dieses Jahr Marken wie Ulysse Nardin, Romain Jerome, Ressence und Grönefeld. Dabei erstaunt vor allem die Zahl der neu ausstellenden Nischen- oder Tick different-Marken, wie wir sie nennen. Denn auch der SIHH mit seinen nur gerade 36 Ausstellern (in Basel waren es dieses Jahr immerhin noch 1’200) hat gemerkt, dass es neben den jährlich gleichen Marken wie IWC, Jaeger LeCoultre, Cartier, Audemars Piguet, etc. etwas Bewegung braucht. Eine Schweizer Uhrenindustrie ohne die grossen Marken ist undenkbar. Doch dass selbst an dem so noblen Uhren-Salon SIHH für jedermann offensichtlich wird, dass die Suppe auch das Salz, oder eben die grossen auch die kleinen brauchen, freut uns natürlich ganz besonders. Denn sind wir es doch bei Uhrsachen, die schon seit Jahren nicht überdrüssig werden, diese Botschaft zu proklamieren. Und dass gerade drei dieser Nischen-Marken (Romain Jerome, Ressence und Grönefeld) bei Uhrsachen ein Zuhause haben, ist wirklich «Tick different».

Bewegung gab es auch in den Kollektionsgestaltungen der Marken. Und auch das, finden wir gar nicht so schlecht. Denn die letztes Jahr neu eingeleitete Richtung bezüglich Design, welches sich nicht einzig am asiatischen Geschmack orientiert, und Neuheiten, die preislich nicht alle nur am obersten Ende der jeweiligen Marken angesiedelt sind, wird fortgesetzt. Aber auch die Distributionskanäle sind in Bewegung. Waren diesbezüglich in den letzten zehn Jahren, die wie Pilze aus dem Boden spriessenden Mono-Marken-Boutiquen prägend, so sind es heute die Online-Kanäle (besonders die Uhren-Marken eigenen), welche den Vertrieb in Bewegung halten. Auch wir nehmen diesen Trend ernst (siehe Editorial). Doch was dabei oft vergessen geht ist, was wir überhaupt verkaufen: Faszination, Emotionen, Vertrauen und Persönlichkeit. Hinzu kommt, dass unsere Produkte in der Regel beratungsintensiv sind, es Käufer gibt, die es bevorzugen zwischen mehreren Marken auszuwählen und es zu schätzen wissen, diese nebeneinander vor sich liegen zu haben. Darum werden wir unsere online Attraktivität zwar weiter steigern, aber ganz bestimmt unser Augenmerk auch in Zukunft auf einem spannenden und einzigartigen Mix von Produkten und Herstellern richten und die Freude daran auch offline mit Ihnen teilen.

Grossartig vernünftig

19.04.2016Zum ersten Mal seit 2009, dem Jahr der Finanzkrise, sind 2015 die Schweizer Uhrenexporte zurückgegangen. Aus China, dem Uhren-Absatz-Wunderland der letzten Jahre, vernimmt man, dass sich die euphorischen, zweistelligen Umsatz-Zuwachsraten verlangsamt haben. Eine Stagnation hat sich eingestellt. Doch ist dies denn wirklich so verwunderlich? Wachsen die Bäume denn wirklich auch bei den helvetischen Uhrenherstellern nicht in den Himmel? – Was bei nüchternem betrachten schon längst hätte klar sein sollen, hat nun auch die optimistischsten – um nicht das Wort grössenwahnsinnig zu verwenden – unter den Uhren-CEO’s zu einem gemässigteren Verhalten bewogen. So sagte Herr George Kern, seines Zeichens CEO von IWC: „Die Preise unserer Uhren sind in den letzten Jahren zu stark angestiegen“. Da hat er den Nagel auf den Kopf getroffen. Denn in den letzten Jahren, so schien es, konnte man sich fast alles erlauben. Wurden die Produkte in Europa nicht mehr goutiert, sei es preislich, oder weil man die Designs immer mehr dem asiatischen Geschmack an- passte, so wurden diese eben einfach nach China exportiert. Oder noch besser, die asiatischen Touristen kamen gleich selbst in Heerscharen in die Schweiz und kauften sich die Ticker mit dem Label «Swiss Made», als wären es Schoko-Riegel.

Aus unserer Betrachtung also, eine gar nicht so schlechte Entwicklung. Denn zum einen bewegt sich der leichte Rückgang auf überaus hohem Niveau (das Ergebnis der Schweizer Uhrenindustrie von 2015 ist immer noch das Zweitbeste in seiner Geschichte) und zum anderen verhilft es zu einer wohltuenden, neuen Vernunft. Ob es auch zu Dankbarkeit für das Erreichte führt? Für diese weltweit einzigartige Industrie, in einem, zumindest heute noch, sicheren Land? – Wir können es nur hoffen. Dementsprechend waren auch die diesjährigen Neuheiten. Nachdem in den letzten Jahren besonders die preislich oberen Enden der jeweiligen Marken verstärkt wurden, galt dieses Jahr das Hauptaugenmerk den Einstiegspreislagen. Dies unabhängig des jeweiligen Marktsegmentes. So hat Certina ihren Einstiegsbereich mit tollen neuen Chronographen, ausgestattet mit dem innovativen Precidrive-Uhrwerk, verstärkt. Aber auch Jaquet Droz, als kleine feine Marke an der Spitze der «Swatch Group Pyramide», hat so viele Neuheiten in Edelstahl-Gehäusen gezeigt wie noch nie. Gesamthaft lässt sich sagen, dass die Neuheiten allgemein nicht grossartig waren; dafür vernünftig. Und genau das, finden wir grossartig.

So geht Omega konsequent seinen Weg, der bis 2020 eine vollständige Ausstattung sämtlicher mechanischer Uhren mit den selbstgefertigten, 15‘000 Gauss antimagnetischen und mit co-axialer Hemmung ausgerüsteten Uhrwerken vorsieht. Dies ist eine beachtliche Leistung, die selbst bei der übergrossen Rolex, dem grössten Konkurrenten von Omega, zu Zähneknirschen führt. Sind die Preise bei Omega in den letzten Jahren zwar auch deutlich gestiegen, so tat dies die Qualität und die Leistung noch deutlicher. Man bekommt bei der renommierten Marke mit dem griechischen Buchstaben eine industriell gefertigte Uhr auf höchstem Qualitäts-Niveau zu einem angemessenen Preis. Und auch Breitling, welche sich seiner Verantwortung «Instruments for Professionals» zu bauen bewusst ist, ruht sich nicht auf den Lorbeeren seines eigenen Manufakturkalibers B01 aus. Daher wurde intern die Abteilung «Chronoworks» gegründet, die zur Aufgabe hat das bestehende Kaliber B01 noch besser zu machen. Dies geschieht hauptsächlich durch den Einsatz von neuen Materialien. So wurde beispielsweise die Platine als auch die Brücken komplett aus Keramik gefertigt. Räderwerk und Hemmungsteile bestehen bei diesem futuristischen Hochleistungsmotor aus Silizium. Dieses überarbeitete Chronografen-Kaliber bleibt im Moment zwar einer auf 100 Stück limitierten Sonderedition der «Superocean Héritage» vorbehalten, doch die Errungenschaften aus der Tuning-Schmiede «Chronoworks» sollen schon bald auch in der Serienproduktion Einzug halten. Als hätte Oris, der gruppenunabhängige Uhrenhersteller aus dem Baselbiet, diesen neuen Trend der Vernunft vorausgespürt, folgt sie bereits seit Jahren ihrem Slogan «real watches for real people». Diesen Weg verlässt sie auch beim Bau ihres eigenen Kalibers nicht. Und genau diese Haltung finden wir wirklich grossartig.

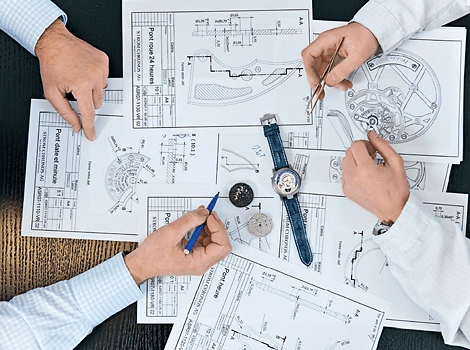

Entstehung einer Uhr

09.12.2013Wie entsteht eine Uhr? Wir zeigen Ihnen die verschiedenen Schritte am Beispiel Armin Strom, der jungen, innovativen Manufaktur aus Biel. Am Anfang steht ein weisses Blatt. Und eine Idee. «Wir definieren vorerst einmal, was wir überhaupt bauen wollen. Soll es eine feine, elegante Herrenuhr werden, eine sportliche Taucheruhr oder eine Schmuckuhr für die Damen? Soll sie einfach die Zeit anzeigen oder soll sie Komplikationen enthalten?» erläutert Uhrenentwickler Claude Greisler von Armin Strom das Vorgehen.

Sind diese grundsätzlichsten Eckdaten einmal festgelegt, wird definiert, was für ein Werk die Uhr antreiben soll. Bei Armin Strom ist das Blatt ein wenig weisser, weil die Firma ihre eigenen Werke produziert und darum wesentlich freier ist in der Gestaltung einer neuen Uhr. Doch schon bei der Konstruktion eines neuen Werks sind sehr viele technische Gegebenheiten und Gesetze zu berücksichtigen. Mechanische Uhren gibt es seit mehreren hundert Jahren, und erfunden wurde eigentlich schon fast alles. Darum sind viele Rahmenbedingungen aus Erfahrung bekannt.

Ein Uhrwerk enthält unter anderem sehr viele Zahnräder. Über Verzahnungen sind ganze Bücher geschrieben worden. Der Verband der Schweizer Uhrenindustrie (FH), wacht für die Uhrenindustrie über die Normung der Schweizerischen Uhrenindustrie (NIHS), in der für den Laien unvorstellbar komplizierte Themen mit so knackigen Titeln wie «Übersetzungsverzahnungen (Treibrad); Spitzbogenprofile; Abmessungen» geregelt werden. Bei der Herstellung eines eigenen Werks hat man also ein Interesse daran, sich an diese Normen zu halten. «Zudem muss ein Zahnrad auch produzierbar sein. Mit unserer eigenen Verzahnungsmaschine können wir viele Arten von Zahnrädern herstellen, aber es gibt technische Grenzen» sagt dazu Claude Greisler, Chefentwickler bei Armin Strom. Und fügt an: «generell müssen wir bei der Entwicklung von Anfang an beachten, dass alle Teile auch mit vernünftigem Aufwand produziert werden können, wenn die Uhr auch noch irgendwie zahlbar sein soll. Also nicht nur Zahnräder, sondern auch Achsen, Stifte, Brücken und was es sonst noch braucht in einem Uhrwerk.» Selbst die Manufaktur Armin Strom stellt nicht 100% ihrer Teile selber her. Für die Spiralfeder beispielsweise muss sie auf einen externen Lieferanten zurückgreifen. Auch dieser stellt gewisse Vorgaben, die wiederum in die Konstruktion des Werks zwingend einfliessen müssen.

Am Anfang steht das Werk

Wenn die Grundkonstruktion des Werks feststeht, sind auch seine Dimensionen bekannt. Diese wiederum sind relevant für Durchmesser und Bauhöhe des Uhrengehäuses. Wichtig sind auch die notwendigen Bohrungen für die diversen Achsen, durch die Aufzugswellen oder Drücker mit dem Werk verbunden werden. Hier ist ein Uhrenproduzent, der auf ein bestehendes Werk eines Herstellers wie der ETA zurückgreift, wesentlich stärker eingeschränkt, weil es sehr viele technische Vorgaben gibt, die unumstösslich sind. Die meisten Konstruktionen, bei denen beispielsweise Wellen oder Drücker umgelenkt werden, bewähren sich in der Praxis nicht wirklich dauerhaft; sie sind eher im Bereich «Basteleien» anzusiedeln. Eine oft verbreitete Unsitte ist es auch, kleine Werke «ab der Stange» in sehr grosse Uhren einzubauen. Einerseits sieht das unschön aus, vor allem, wenn man meint, es dann noch durch ein winzig kleines Guckfensterchen im Gehäuseboden sichtbar zu machen. Andererseits sind solche Konstruktionen immer mit dem Einsatz von überdimensioniert langen Aufzugswellen verbunden, einem regelrechten Synonym für Probleme.

Design: Knochenarbeit

Für das Design des Gehäuses muss also in den meisten Fällen die Dimension des Werks festgelegt sein. Theoretisch ist aus das Umgekehrte möglich, in der Praxis aber eher selten. In der Regel beginnt das Design mit Zeichnungen und Skizzen. Wenn ein Design ausgewählt ist, kommt die planerische Knochenarbeit, die heute fast ausnahmslos am Computer erledigt wird. Die aktuellen CAD-Programme sind zwar enorm leistungsfähig, dennoch bleibt die Gestaltung eines schönen, ergonomisch guten Gehäuses eine zeitraubende Angelegenheit. Der Teufel liegt, wie so oft in der Uhrmacherei, im Detail. Bohrungen für die Wellen, Aufnahmen für die Glasdichtungen, Gewinde für die Bodenschrauben, Einpassung der Lunette – sehr viele letzlich nicht sichtbare Dinge entscheiden mit über die Qualität einer Uhr. Auch die Konstruktion der Bandanstösse ist von grosser Wichtigkeit. Wesentlich ist auch die Form und die Beschaffenheit von Kronen und Drückern. Die Produktion der Gehäuse erfolgt bei den wenigsten Uhrenfirmen «inhouse». Diese komplexen Arbeiten werden in der Regel an spezialisierte Gehäusehersteller vergeben, die wiederum oft Drücker und Kronen von anderen Spezialisten beziehen.

Einen massgebenden Anteil am Aussehen hat auch das Zifferblatt, das eigentliche Gesicht der Uhr. Im speziellen Fall von Armin Strom sind die Zifferblätter sehr zurückhaltend, da bei den Manufakturmodellen stets sehr viel vom Werk gezeigt wird und dadurch die Zifferblätter stark reduziert sind. Die Arbeit bleibt aber die gleiche: Formen, Materialien, Schriftarten und -grössen sowie die Farben müssen festgelegt werden. Auch Zifferblätter werden in der Regel von externen Spezialfirmen produziert. Dies liegt vor allem darin, dass die Herstellung von Zifferblättern sehr multidisziplinär ist. Gefragt ist Know-how in den Bereichen Metallverarbeitung, Galvanik, Gravur und Druck, das nur bei wenigen Uhrenfirmen intern vorhanden ist. Verbreitet ist die Teilfertigung, bei der in der Uhrenfirma selber noch gewisse Schritte wie der abschliessende Druck vorgenommen wird.

Uhrmacher am Werk: Der Zusammenbau

Sind dann einmal alle Hauptkomponenten für die Uhr festgelegt und produziert, kommen die Uhrmacherinnen und Uhrmacher zum Zug. Ihr Anteil an der Arbeit hängt stark von der Fertigungstiefe eines Unternehmens ab. «Da wir den grössten Teil der Werkskomponenten selber herstellen, wird bei uns selbstverständlich auch das gesamte Uhrwerk zusammengebaut» sagt Armin Strom-Produktionschef Claude Greisler dazu. «Und dies stets von einer einzigen Person, die Verantwortung für das ganze Werk übernimmt. Sie erhält den ganzen «Kit», der sämtliche Teile enthält. Sind alle Komponenten verarbeitet, regliert dieser Uhrmacher das Werk auch gleich selber ein.» Bei Firmen mit grösseren Stückzahlen ist die Montage der Werke teilweise auf mehrere Schritte aufgeteilt, die dann von mehreren Personen ausgeführt werden. Fliessbandarbeit. Bevor das Werk dann in sein Gehäuse montiert wird, durchläuft es verschiedene, genau festgelegte Kontrollen. Stimmt die Gangreserve? Läuft das Werk präzise und erfüllt es die definierten Toleranzen? Erst dann erfolgt die «Vermählung» mit Zifferblatt und Gehäuse. Behutsam werden auch die Zeiger gesetzt, immer wieder wird genau kontrolliert.

Der Staub als Feind

Alle diese Arbeiten müssen in möglichst sauberer Umgebung stattfinden. «Staub ist einer der grössten Feinde der Uhrmacherei» sagt Greisler dazu. «Wir haben bei unserer Produktion viel in Geräte für reine Luft und Staubfreiheit investiert.» Rigoros sind denn auch in den seriösen Uhrenateliers die Regeln für Sauberkeit. Leichter Überdruck sorgt dafür, dass beim Öffnen der Türen kein Staub in den Raum eindringt, klebrige Matten bei den Eingängen sammeln Staub und Schmutz von den Schuhen auf.

Ist die Uhr einmal fertig montiert, folgen weitere Kontrollen. Noch einmal wird, meist über mehrere Tage, der Gang kontrolliert, und das in verschiedenen Positionen. Die Gangwerte werden protokolliert – bei modern eingerichteten Firmen geschieht dies mit technischen Hilfsmitteln automatisch. Wichtig ist auch das Testen der Aufzugsleistung bei Uhren mit Werken mit automatischem Aufzug. Und auch ein Wasserdichtigkeitstest wird durchgeführt, denn es braucht wenig, damit eine Uhr nicht ganz dicht ist. Wichtig sind auch immer die optischen Kontrollen. Gibt es Kratzer? Hat sich eventuell doch noch ein Stäubchen im Innern versteckt, das erst mit Bewegung der Uhr zum Vorschein kommt? Nach Bestehen all dieser Kontrollen ist das edle Stück bereit zur Auslieferung. Ganz zum Schluss wird noch das passende Band montiert. Auch dieses wird zugekauft, denn die Bänderproduktion ist eine Kunst und eine Wissenschaft für sich. Selbst dieser letzte Schritt erfordert grosse Sorgfalt – immer wieder kommt es vor, dass bei der Bandmontage noch ein Malheur passiert. Eine kleine Unaufmerksamkeit, und schon ist das Gehäuse zerkratzt. Zu guter Letzt wird das fertige Stück in einer Schatulle versorgt, um seinem neuen Besitzer Freude zu bereiten.

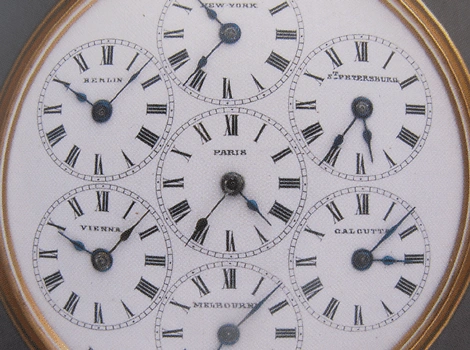

In 24 Stunden um die Welt

09.12.2013Angeregt durch einen Vorschlag von Sir Sanford Fleming fand im Oktober 1884 in Washington DC eine denkwürdige Konferenz statt, die auf ein Ergebnis hin arbeitete, das uns heute so selbstverständlich scheint, als habe es immer existiert. In der internationalen «Prime Meridian Conference» sollten die souveränen Staaten der Welt darüber bestimmen, wo sich fortan der Nullmeridian befinden sollte. Die viel frühere Festlegung der Breitengrade hatte keine nennenswerten Probleme mit sich gebracht. Die einfachste Lösung war auf der ganzen Welt anerkannt worden, indem man die Erde vom Äquator zu den beiden Polen in je 90 Grad teilte. Diese Einteilung war rein geometrischer Natur. Beim Längengrad wurde es komplizierter, denn hier gesellte sich zur Geometrie ein weiterer Faktor: die Zeit.

Bislang hatte jeder Staat seine mittlere Zeit vom Standort seines Observatoriums abhängig gemacht. Wenn dort Mittag war, zeigten die Uhren im ganzen Land 12 Uhr. Das bedeutete, dass die dortige Lokalzeit die Uhren im übrigen Land bestimmte. Die Erfindung des Telegraphen hatte die landesweite Synchronisierung möglich gemacht.

Dieses System mochte innerhalb eines Staates gut funktionieren, doch über grössere Distanzen sorgte es für ein heilloses Durcheinander. In den Vereinigten Staaten, wo immer schnellere Eisenbahnlinien die Ost- mit der Westküste verbanden, sorgten die unterschiedlichen Lokalzeiten der Bahnhöfe längs der meist eingleisigen Strecken regelmässig für brenzlige Situationen und zuweilen für grosse Unglücke. Auf See segelten zwar die meisten Schiffe nach englischen Karten, auf denen der Nullmeridian durch Greenwich verlief, doch international anerkannt war er deshalb noch lange nicht.

An der Konferenz kristallisierte sich rasch heraus, dass ein Nullmeridian durch Greenwich auch für den Rest der Welt eine gute Lösung darstellte, weil damit auch das Problem der Datumsgrenze elegant gelöst werden konnte. Sie fiel auf den Meridian, der mitten im Pazifik, genau gegenüber von Greenwich, durch unbewohntes Gebiet schnitt. Dadurch ergab sich nicht die peinliche Lösung, dass zwei Länder aneinander grenzen mussten, bei denen im einen bereits Montag war, während das andere noch Sonntag hatte.

An den Verhandlungen, die drei Wochen dauerten, wurde auch beschlossen, dass die Erde in 24 Zeitzonen zu 15 Grad eingeteilt werde, deren Grenzen sich an die Landesgrenzen anschmiegen sollten. Jede Zeitzone wich von den beiden benachbarten um eine Stunde ab. Für den internationalen Verkehr wurde eine Universalzeit mit Ursprung in Greenwich eingeführt. Sie heisst Universal Time Coordinated (UTC) und unterscheidet sich von Greenwich Mean Time (GMT) dadurch, dass sie keine Sommerzeit kennt und somit jegliche Missverständnisse ausschliesst, die beim Flugverkehr fatale Folgen haben können. Frankreich hatte lange Zeit Mühe mit der Schmach, dass nicht Paris als Nullmeridian ausgewählt worden war, das sich ja lediglich 2,5° östlich von London befindet. Auf französischen Karten figurierte der Ort neben London nicht als Referenzpunkt. Paris galt weiterhin als Zentrum der Welt, allerdings mit einer Zeitverschiebung von 9 Minuten und 21 Sekunden. So musste man das englische Wort nie in den Mund nehmen.

Mit der Uhr durch die Zeitzonen

Die Uhrenindustrie hat sich schon früh, sogar vor der «Prime Meridian Conference», mit dem Problem unterschiedlicher Zeitzonen befasst. Im Musée International d’Horlogerie sind etliche Taschenuhren zu bewundern, die auf diversen Zifferblättern unterschiedliche Ortszeiten anzeigen können. Mit der allmählichen Akzeptanz der um jeweils eine Stunde versetzten Zonen, wurden die Systeme raffinierter und gleichzeitig einfacher in der Handhabung.

Das am weitesten verbreitete System ist die sogenannte «GMT-Anzeige». Eine solche wurde in den fünfziger-Jahren erstmals von Rolex für die Piloten der Fluggesellschaft Pan Am entwickelt. Sie sollte auf einen Blick und zuverlässig die für alle Piloten der Welt gebräuchliche UTC im 24-Stunden-Format anzeigen. Gleichzeitig sollten die Flugkapitäne sie aber schnell auf die Lokalzeit des Zielflughafens einstellen können, um sich dort besser zurechtzufinden. Dabei durfte der Gang der Uhr natürlich nicht beeinträchtigt werden. Es erstaunt kaum, dass die Glycine Airman als reine Pilotenuhr sich dieser Anzeige bedient.

Die Genfer Manufaktur Patek Philippe gehörte zu den Pionieren, die 1937 bereits eine Armbanduhr entwickelten, welche dem Benutzer auf einen Blick die Uhrzeit in 24 Weltstädten verriet. Das System war vom Uhrmacher Louis Cottier entwickelt worden. Das in Cloisonné-Email ausgeführte Zifferblatt zeigte im Zentrum eine Weltkarte, um die sich ein 24-Stunden-Ring im Gegenuhrzeigersinn drehte. Um den Ring herum befand sich ein weiterer, feststehender Ring, der mit den Namen von 24 Weltstädten beschriftet war. Die Uhrzeit in jeder dieser Städte liess sich jeweils an der Ziffer ablesen, die ihr am nächsten stand. Die von den beiden Zeigern angezeigte Uhrzeit bezog sich stets auf die Ortschaft bei 12 Uhr. Durch manuelles Drehen des äusseren Rings wurde die jeweilige «Home Time» vorgewählt. Dieses System hat sich so bewährt, dass es von anderen Marken, wie beispielsweise Tissot in abgewandelter Form übernommen und weiterentwickelt wurde. Das Zifferblatt des Modells «Navigator» wird von einer schrittweise drehbaren Scheibe beherrscht, mit Hilfe derer die Lokalzeiten von 24 unterschiedlichen Städten angewählt werden können. Das Prinzip eignet sich ausserordentlich gut für Menschen, die von ihrem Büro aus telefonische Kontakte zum Rest der Welt pflegen, denn auf seinem Zifferblatt lässt sich mit einem Blick erfassen, wie spät es beim Gesprächspartner gerade ist. Die Farbgebung des Stundenrings verrät in den meisten Fällen, ob dort Tag oder Nacht herrscht. Auch die Breitling Transocean Unitime, die Nomos Zürich Weltzeit und die Jaquet Droz Les Douze Villes sind Uhren, bei denen die Zonenzeiten durch Auswählen einer Weltzeit abgelesen werden können.

Für Leute, die sich selbst oft auf Reisen befinden, gibt es wiederum andere Lösungen. Für sie brachte die Marke Ulysse Nardin im Jahr 1994 eine von Ludwig Oechslin erdachte Uhr heraus, deren Stundenzeiger über zwei Drücker in Stundenschritten vor oder zurückgestellt werden konnte, die GMT±. Bei Flügen ostwärts muss dabei einfach die mit «+» markierte Taste für jede überflogene Zeitzone einmal gedrückt werden. Die Uhr ist damit sogar bedienbar, ohne hinschauen zu müssen. Um die Uhrzeit daheim stets im Blick zu haben, wurde zusätzlich zum Datum ein Fenster eingebaut, das diese im 24-Stunden-Format digital angibt. Ulysse Nardin verwendet das System beinahe unverändert in allen Reiseuhren.

Es gibt auf der Welt einige wenige Länder, deren Lokalzeit, meist aus politischen Gründen, nicht in eine der 24 Zeitzonen passt. So weichen beispielsweise die Lokalzeiten von Indien, Myanmar, Iran, Afghanistan und neuerdings Venezuela um eine halbe Stunde von benachbarten Ländern ab. Nepal und die Chatham Inseln östlich von Neuseeland sind sogar um drei Viertelstunden von der nächstgelegenen Zeitzone verschoben. Für diese äusserst raren Ausnahmen gibt es Uhren, deren Zeiger sich auf einem zweiten Zifferblatt völlig unabhängig und stufenlos verstellen lassen, wie es im Übrigen bei den meisten historischen Zeitzonenuhren möglich war.

Ein kaum beachtetes Problem

Seit in den meisten Ländern der Erde die Sommerzeit eingeführt worden ist, hat sich zur Problematik der Zeitzonen eine weitere hinzugesellt: die Länder der südlichen Hemisphäre haben nicht im selben Zeitraum Sommerzeit wie diejenigen der nördlichen. So beträgt beispielsweise der Zeitunterschied zwischen Paris und Rio im Sommer 5 Stunden, im Winter jedoch lediglich 3 Stunden. Auf den Zifferblättern der meisten Uhren mit Universalzeit bleibt dieser Umstand unberücksichtigt, als lebten wir noch immer in der Epoche vor Einführung der Sommerzeit. Damals betrug der Unterschied konstant

4 Stunden. Nur wenige Uhren wie etwa die «Timezoner» von Vogard tragen diesem Umstand Rechnung. Die auf der Drehlunette gravierten Orte, welche Sommerzeit haben, werden ganz einfach mit einem S gekennzeichnet. Lesen Sie zu dieser patentierten Entwicklung den Bericht ab S. 20 in diesem Magazin. Sie ist auch in der Bedienung beispielhaft und eignet sich sowohl für Vielreisende als auch für Daheimgebliebene. Um mit ihr eine andere Zonenzeit abzulesen, muss man lediglich einen Hebel umlegen und die gewünschte Zeitzone auf der Drehlunette anwählen. Der Stundenzeiger bewegt.

Ochs und Junior – die uhrigen Querdenker

04.10.2012Ludwig Oechslin ist wohl eine der schillerndsten Personen der Uhrenbranche. Aber nicht durch Glamour, sondern durch seine genialen Erfindungen macht er seit Jahrzehnten von sich reden. Wir haben an dieser Stelle schon mehrere seiner grossen Würfe präsentiert. Seit einer Weile hat er auch – mit Partnern – eine eigene Uhrenfirma.

Ludwig Oechslin ist das, was man früher als «Universalgenie» bezeichnet hätte. Sein Werdegang ist entsprechend vielseitig. Der 1952 in Italien geborene Oechslin absolvierte an der Universität Basel seine Studien in Altertumswissenschaften und promovierte 1983. Parallel dazu machte er bei Meister Spöring in Luzern eine Lehre als Uhrmacher und einen Abschluss als Uhrmachermeister. Er ist aber auch Doktor der theoretischen Physik und Restaurator. Und studierte die griechische Sprache. Grosse Erfahrungen sammelte er, als er im Vatikan die Farnesianische Uhr restaurierte, eine monumental komplexe astronomische Pendeluhr aus dem 17. Jahrhundert. Vier Jahre dauerte es, die über 1000 Einzelteile zu restaurieren und wieder zu einem funktionierenden Ganzen zusammenzusetzen. Die Restauration wurde in einem dreibändigen Werk akribisch dokumentiert.

Lange Jahre entwarf und entwickelte er für Ulysse Nardin bahnbrechende Uhren, unter anderem die «Trilogie der Zeit» mit den faszinierenden atronomischen Uhren «Astrolabium Gallileo Galilei», «Planetarium Copernicus» und «Tellurium Johannes Kepler», den «Freak», den Ewigen Kalender «Ludovico Pertetual», gefolgt von der «Moonstruck» und der "Planet Earth". Der Umfang des Werks ist beeindruckend. Seit 2003 leitet Oechslin das Musée International de l’Horlogerie (MIH) in La Chaux-de-Fonds. Dies mit noch bis zu seiner geplanten Pensionierung einem 60-Prozent-Pensum, denn nebenher ist Oechslin Forscher, Konstrukteur und Uhrmacher geblieben. Ständig sinniert er an neuen Konstruktionen und Lösungen herum, sein innerer Daniel Düsentrieb hält ihn pausenlos auf Trab.

Initialzündung mit MIH-Uhr

Vor Jahren lernte Oechslin im Uhrengeschäft Embassy in Luzern Beat Weinmann kennen. Embassy in Luzern ist ein Treffpunkt für Uhrenkenner – ähnlich wie Uhrsachen, nur einfach einige Nummern grösser ind internationaler. Aus der Bekanntschaft entstand das Projekt einer MIH-Uhr. Oechslin hegte schon lange den Wunsch, eine möglichst einfache Uhr zu konzipieren. Als Dritten im Bunde konnten sie den bekannten Uhrmacher Paul Gerber gewinnen, seinerseits Gründungsmitglied der AHCI (Académie Horlogère des Créateurs Indépendants). Er baut Uhren, die er unter seinem Namen verkauft, ist aber auch Entwickler von Zusatzfunktionen für renommierte Uhrenmarken. Discrétion oblige – darum nennen wir hier keine Namen. Gerber brachte Oechslins Idee einer einfach zu bauenden Jahreskalenderfunktion zur Serienreife und produziert sie nun mit seinen Mitarbeitern. Die MIH-Uhr ist extrem reduziert, verfügt aber über eine sehr schlaue Jahreskalenderfunktion mit Wochentags-, Monats- und Datumsanzeige.

Im Gegensatz zum Ewigen Kalender kennt der Jahreskalender die Schaltjahre und die damit verbundene unterschiedliche Anzahl Tage im Februar nicht. Eingebaut ist hingegen der Unterschied der Monatslängen der normalen Jahre. Der Clou an Oechslins Idee: Diese ausgeklügelte Mechanik benötigt nur 9 (neun!) bewegliche Teile, anstelle von 30-40 bei herkömmlichen Lösungen. Als Basiswerk dient das aus vielen Chronographen bekannte Valjoux 7750, das vor dem Umbau mal reichlich abgespeckt wird. Die MIH-Uhr wird nur im Museum selber sowie bei Embassy verkauft. Ein Teil ihres Erlöses fliesst direkt ans Museum zurück, und zwar zweckgebunden in eine Kasse, aus der die Restaurierung einer aussergewöhnlichen Monumentaluhr des bretonischen Uhrmachers Daniel Vachey, die über eine Unzahl von astronomischen Komplikationen verfügt.

Die Zusammenarbeit bei der Kreation und Lancierung der MIH-Uhr machte aus Weinmann und Oechslin ein verschworenes Team. In vielen Kreativspaziergängen stellten die beiden ein weiteres Projekt namens Ochs und junior auf die Beine. Sie gewannen mehrere Freunde für ihr lose zusammengestelltes Team, das 2009 begann, kompromisslose Uhren in kleinen Serien zu bauen.

Abseits der ausgetretenen Pfade

Die eingeschlagenen Wege sind neu. Traditionelle Uhrenzulieferer findet man nur wenige im Umfeld von Ochs und Junior. Einer der wichtigesten Lieferanten kommt aus einer ganz anderen Branche. Es ist Peter «Pedro» Cantieni, Inhaber einer Werkstätte für Präzisionsmechanik im zürcherischen Hinwil, einen Steinwurf von der Formel-1-Manufaktur von Peter Sauber entfernt, für die er regelmässig High-Tech-Teile herstellt. Was für Hochleistungsrennwagen gut ist, sollte auch für Armbanduhren taugen. Er baut die Gehäuse, die Schliessen, die Zifferblätter und die Zeiger sowie die speziellen Technikkomponenten für die Ochs-Uhren. Cantieni ist mit Herz und Seele dabei.

Basis aller Uhren bilden die teilweise sehr unkonventionellen Ideen Oechslins. Seine jahrzehntelange intensive Auseinandersetzung mit Mechaniken und astronomischen Gesetzmässigkeiten machen aus ihm unbestritten einen der grössten Experten auf diesem Gebiet. Die ersten Uhren unter dem neuen «Brand» (dazu später mehr) waren zwei in vieler Hinsicht aussergewöhnliche Stücke. Da war einerseits die settimana junior, eine «kleine Ochsenuhr» wie die Macher sie nennen. Die frische, bunte Uhr im Titangehäuse mit kleinem Durchmesser zeigt die Uhrzeit an, sowie die Wochentage mit sieben Punkten. Hintergrund ist der vom dreifachen Vater Oechslin erkannte und umgesetzte Zeithorizont eines Kindes, der sich vor allem in der Zeiteinheit der Woche abspielt. Montag Schule, Mittwochnachmittag frei, Sonntags Brunch en famille.

Schon viel komplexer war die anno cinquanta. Sie besitzt – wie die MIH-Uhr – einen Jahreskalender, der die Monate, den Wochentag und das Datum anzeigt. Und all dies in Form von intuitiv ablesbaren Punkten. Die technische Umsetzung geschieht wieder mit der wohl kleinst möglichen Anzahl von Teilen. Diese Uhr war nur in Gehäusen aus Edelmetallen zu haben, also Rotgold, Weissgold und – aussergewöhnlich – Silber. Die Erklärung für das Silbergehäuse ist eine einfache: Gehäusehersteller Cantieni hatte wenig Erfahrung im Verarbeiten von Edelmetallen. Da war Silber, weil günstiger, naheliegend für Versuche. Und schliesslich gefielen die Gehäuse so gut, dass man davon eine kleine Serie herstellt. Oechslin selber trägt die Uhr in Silber – «Gold kann ich mir nicht leisten» ist sein schlichter Kommentar dazu.

Bewusst minimal

Die Gehäuse der Ochs-Uhren sind generell relativ roh belassen. Auf aufwändiges Polieren wird bewusst verzichtet. «Unsere Uhren sollen leben. Das Tragen sorgt für die Politur, mit der Zeit» sagt Purist Oechslin. «Kratzer stören mich nicht – schliesslich steckt hinter jedem eine Geschichte.» Das Zifferblatt der anno cinquanta ist aus Weissgold und wird von Oechslin höchstselbst gefräst und patiniert. Seine Farbe erhält es durch eine thermische Behandlung, Weissgold verfärbt sich mit Hitze. Sie hat ein Werk von Paul Gerber und wird nur in sehr kleinen Stückzahlen hergestellt. Es ist schlicht, vom Feinsten, handgearbeitet. Entsprechend sind die Preise – in Weissgold beispielsweise kostet die Uhr knapp 45000 Franken.

Exklusive Prototypen

«Ich bin Prototypist!» erkärte mir Oechslin einmal, als er mir im Keller seiner alten Villa in La Chaux-de-Fonds seine CNC-Fräse zeigte. Eine solche High-Tech-Maschine hätte man dort nicht erwartet. Und in der Tat: In Oechslins Kopf wachsen clevere Uhrenkonzepte heran, die er anschliessend eigenhändig in Prototypen verwandelt. Mit viel Fleiss und Können und bewundernswerter Ausdauer. In der «Idea»-Kollektion von Ochs und Junior gelangten wenige solcher Konzeptträger in den Verkauf, angeboten wurden sie Freunden des Hauses. Exklusivität garantiert. Drei Modelle gab es bis jetzt: Die due ore idea mit ihrer simplen Anzeige von zwei Zeitzonen, die mese idea mit einer schlauen Kalenderfunktion und die luna mese idea mit einer sehr poetischen und gleichzeitig extrem präzisen Mondphasenanzeige.

Konzentration auf serielle Unikate

Die tinta-Serie schliesslich ist die zugänglichste Kollektion, die ochs und junior bis jetzt präsentiert haben. Auf sie wird sich die Firma jetzt voll konzentrieren. Sie basieren auf den Prototypen der «idea»-Linie, bringen aber noch ein ganz neues zusätzliches Element ins Spiel. Tinta steht für Färbung, und Farben sind Ausdruck von Individualität. So hat der Kunde die Wahl aus jeder Farbe der Pantone-Farbskala. Die Zeiger und die Indexe gibt’s in einer passenden Auswahl von 10 verschiedenen nachleuchtenden Superluminova-Farben. Und auch die Bänder können in allerhand Farben geordert werden. Um die Wahl nicht allzu schwer zu machen, gibt es auf der Website von Ochs und Junior fertig konfigurierte Farbvorschläge. «Im Luxusbereich ist heute Individualität ein grosser Trumpf. Als Kleinstfirma können wir unseren Kunden genau das anbieten mit unserem Farbsystem und uns auch so von den grossen Mainstreamfirmen unterscheiden» erklärt Beat Weinmann. Üben kann man darum schon zuhause: Auf der Website stellt Ochs und Junior ein PDF-Dokument mit einer Zeichnung der Uhr zur Verfügung, die man – wie beim guten alten Kindermalheft – ausfärbt und sich dann ausgeschnitten 1:1 aufs Handgelenk legen kann. Ob vor allem an Montagen nach regnerischen Sonntagen Bestellungen in Luzern eintreffen, wollte uns Beat Weinmann nicht bestätigen.

Spezielle Mondphase

Das Tinta-Konzept gelangt bei drei Grunduhren zur Anwendung. Due ore heisst wieder das Zeitzonenmodell, Mese das mit Datumsanzeige und Selene das Flaggschiff mit Datum und sehr spezieller Mondphase. Diese wollen wir uns ein wenig näher ansehen. Oechslins astronomische Kenntnisse und sein unerhört grosses Abstraktionsvermögen erlaubten es ihm, aus lediglich fünf Teilen den genausten Mondphasen-Mechanismus einer Armbanduhr herzustellen. Ganze 3478.27 Jahre würde es theoretisch dauern, bis man eine Korrektur machen müsste. Die Service-Intervalle einer mechanischen Uhr sowie die durchschnittliche Lebensdauer eines Menschen sorgen allerdings dafür, dass das theoretisch bleiben wird. Der Preis ist mit CHF 8000.- mehr als angemessen. Für eine an Individualität kaum zu überbietende Uhr mit einem «echten Oechslin» an Bord.

Auch bei den Bändern nicht normal

Natürlich kann man an eine Uhr von Ochs und Junior nicht einfach ein schnödes Standardband montieren. Die Bänder werden aus Leder der Firma Ecopell im Allgäu gefertigt. Leder aus Häuten von glücklichen Rindern, ökologisch korrekt behandelt mit natürlichen Gerbmitteln. Und auf die Bänder kommt auch das einzig sichtbare Etikett, das «Branding». Augenzwinkernd, natürlich. Das Logo von Ochs und Junior wird nämlich wörtlich eingebrannt, mit einem vorgeheizten Eisen, so wie früher die Rinder gebrandmarkt wurden.

Weinmann hat unterdessen – nach 16 Jahren – seine Tätigkeit bei Embassy aufgegeben und widmet sich voll und ganz Ochs und Junior. Und auch die Besitzverhältnisse der Firma wurden neu geregelt. Sie gehört jetzt je zu einem Drittel Oechslin, Weinmann und, nur auf den ersten Blick erstaunlich, Ulysse Nardin. Oechslin und Ulysse Nardin sind seit vielen Jahren eng und quasi symbiotisch miteinander verbunden, seine Konstruktionen verhalfen Ulysse Nardin zu Ruhm und Erfolg – und umgekehrt (siehe auch Seiten 26-28). Es ist davon auszugehen, dass bei Ochs und junior in naher Zukunft das neue Basiswerk UN-118 als Antrieb zum Einsatz kommt.

Espresso-Kult im «Flagshipstore»

Hauptquartier ist ein Lokal an der nicht eben mondänen Zürichstrasse in Luzern. Und natürlich ist es alles andere als branchenüblich. Es ist Showroom, Arbeitsloft, Ladenlokal und Denkfabrik in einem. Ausgestattet mit einer Küche, die gekrönt wird von einer gigantischen Kaffeemaschine mit einer Geschichte, deren Erzählung hier den Rahmen sprengen würde. «Klare Gedanken erfordern ein klares Hirn. Eine der legalen Drogen, mit der das erreicht werden kann, ist Espresso», sagt Weinmann schmunzelnd. Der Espresso geniesst bei Ochs und Junior Kultcharakter. Und glauben Sie uns: einen solchen Espresso kriegen Sie selten. Wenn das Nespresso-Clooney wüsste, würde er vielleicht lieber für Ochs und Junior werben als für Omega.

Der Empfang im «Ochsenloft» ist ungezwungen, sympathisch und herzlich. Nichts von Uhrenladendünkel. In einer Ecke hat sich Weinmanns Frau Bea ihr Fotostudio eingerichtet. Und neben Uhren sind auch einzigartige Artikel von «Freunden des Hauses» zu kaufen, wie handgemachte Skateboards, die Qlocktwo, der Ochsenkaffee «Black & Blaze», die sagenhaft bequemen «ilmia»-Wunderschuhe, Taschen und schräge Fahrräder. Für Kreativsitzungen und uhrige Freundesabende wird in der Küche auch immer wieder lecker gekocht, Am langen Tisch wird so noch viel Ungewöhnliches und Revolutionäres ausgeheckt werden.

Ulysse Nardin: Neues Basiskaliber mit Siliziumteilen

22.08.2011Der automobile Rennsport rechtfertigt sich gerne damit, dass dank ihm High-Tech-Entwicklungen in die Serienfertigung von Alltagsprodukten einfliessen. Bei Ulysse Nardin ist es tatsächlich so, dass erst die Entwicklung des Freak und das damit verbundene Engagement in der Entwicklung von Werkbestandteilen aus Silizium das neue Basiskaliber UN-118 möglich machten. Seit vielen Jahren ist man dran, jetzt ist es serienreif.

„Is` ja nur ein ETA“ war immer wieder die schnöde Bemerkung, vornehmlich in deutschen Uhrenforen, wenn es um gewisse Modelle von Ulysse Nardin ging. Das war natürlich – meist aus schlichter Unkenntnis – reichlich deplatziert, und es brachte Ulysse Nardin-Patron Rolf Schnyder regelmässig in Rage, denn die Le Locler Uhrenmanufaktur stellt seit vielen Jahren sehr viele Komponenten ihrer Uhrwerke selber her. Bei den Uhren, die in grösseren Stückzahlen produziert werden, wie beispielsweise dem meisten Modellen der Marine-Kollektion, setzte man aber noch auf Basiswerke von ETA, die allerdings meistens sehr stark modifiziert und um viele eigene Komponenten ergänzt wurden.

Unbestritten in der Branche ist die Führungsposition von Ulysse Nardin bei der Verwendung neuer Werkstoffe in der Uhrenherstellung, die ihren Anfang nahm mit der „Dual Direct“-Hemmung im legendären „Freak“, der 2001 vorgestellt wurde. Diese Hemmung zeichnete sich durch Teile aus, die mit herkömmlichen, spanabhebenden Verfahren und Materialien gar nicht produziert werden konnten. Es waren die Komplexität der Formen und vor allem die Anforderungen an minimalstes Gewicht, die die Tüftler bei Ulysse Nardin auf den Werkstoff Silizium brachten. Dank des beim „Freak“ erarbeiteten Wissens waren später das Kaliber 67 der Sonata Silicium möglich, der ersten Uhr von Ulysse Nardin, die komplett eigenständig im Unternehmen entwickelt und gefertigt wurde, sowie 2006 das Kaliber 160.

Das präsentierte neue Kaliber 118 ist der erste Vertreter aus einer neuen Familie von Uhrwerken, die schrittweise den meisten Uhren von Ulysse Nardin als Antriebsquelle dienen werden. Eine stattliche Anzahl ist seit mehreren Monaten im internen Testbetrieb. Wer mit Ulysse Nardin-Mitarbeitern spricht, kriegt an deren Handgelenken gelegentlich eine ganz „normal“ aussehende Uhr aus der Marine-Serie zu sehen, die beim Umdrehen durch den Glasboden das neue Werk zeigt. Die Praxistests scheinen gut zu verlaufen, jedenfalls schwärmen alle Träger dieser Testuhren davon in höchsten Tönen. Und dies nicht, weil sie das aus Loyalität müssten, sondern weil sie ganz offentichtlich davon überzeugt sind.

Die patentierte Hemmung aus DiamonSil ist darin gemeinsam mit dem ebenfalls intern hergestellten Hemmungsrad mit einer Spirale aus Silizium zu finden. Dieses bereits in der Sonata Silizium erstmals eingesetzte Hemmungsrad kann mit vier Schrauben sehr präzise feinregliert werden.

Die Hemmung des Kaliber 118 wird in Zusammenarbeit von Ulysse Nardin und Sigatec in Sion gefertigt. Ulysse Nardin ist an Sigatec wesentlich beteiligt. Das Unternehmen hat eine einzigartige Stellung, denn es ist in der Lage, Hochpräzisionskomponenten sowohl aus Silizium und auch aus DiamonSil zu fertigen. Es beliefert neben der Uhren- auch die Medizinaltechnik und die Biotechnologie.Für die Entwicklung dieser Nanotechnologie gingen viele Jahre ins Land.

Bei der Hemmung einer Uhr hat die Leichtigkeit einen grossen Einfluss auf die Leistung. Mehrere Komponenten, darunter der Anker und das Drehteil, werden viermal pro Sekunde beschleunigt und wieder gestoppt. Mit weniger Gewicht lässt sich hier folglich viel Energie sparen. Silizium ist rund dreimal leichter als herkömmliche Materialien.

DiamonSil ist eine revolutionäre Verbindung aus Silizium und synthetischem Diamant. Das Material könnte einmal zum Heiligen Gral der Uhrenkomponenten werden: Es ist extrem leicht und gleichzeitig so hart, dass praktisch keine Reibung entsteht. Damit kann auf Schmierstoffe für die Hemmung komplett verzichtet werden. Es kam bereits bei der Konzeptuhr „Innovision“ zum Einsatz sowie, erstmals in Serie, beim Freak DiamonSil. Für DiamonSil werden die Teile zuerst aus Silizium hergestellt und dann mit dem CVD-Verfahren (steht für Chemical Vapor Deposition) mit einer Diamantschicht überzogen. Dies geschieht in einer speziellen Reaktionskammer, in der eine Temperatur von höllischen 2300 °C herrscht.

Aber auch bezüglich der „normalen“ Eigenschaften eines vielseitig einsetzbaren Basiswerks hat man in Le Locle die Hausaufgaben gemacht. Das neue UN-118 verfügt über eine beachtliche Gangreserve von 60 Stunden, dies mit nur einem Federhaus. Ein cleveres System des Datumskorrektors erlaubt es, das Datum sehr rasch sowohl vorwärts als auch rückwärts zu verstellen. Das Werk ist, wie man es auf diesem Niveau erwarten darf, mit Genfer Streifen, Genfer Kreisschliff, Perlierung und Feinschliffen finissiert. Mit 31,60 mm Durchmesser und einer Gesamtdicke von 6,45 mm gehört es nicht zu den ultrafeinen Kalibern. „Dafür ist das Kaliber robust und hat sehr viel Kraft, wir können also damit in Zukunft verschiedene Zusatzfunktionen antreiben“ schwärmt Pierre Gygax, seit vielen Jahren technischer Direktor von Ulysse Nardin und einer der ganz grossen Kenner dieser neuen Technologien.

„Unser Leitgedanke, Uhrwerkstechnologie im eigenen Unternehmen zu entwickeln, gibt Ulysse Nardin die Chance, bei der Qualität eigene Massstäbe zu setzen. Ulysse Nardin setzt sich ein für Innovationen, die die Branche in die Zukunft bringen und für die Entwicklung von mechanischen Zeitmessern, die für die zukünftigen Generationen zu wertvollen Erinnerungsstücken werden“ erläuterte Rolf Schnyder noch kurz vor seinem unerwarteten Hinschied die Motivation für die grossen Investitionen in Forschung und Entwicklung.

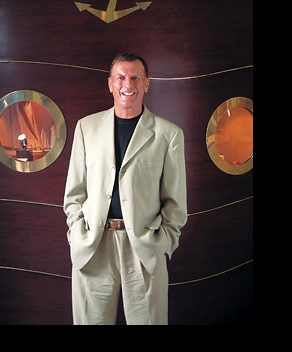

Rolf W. Schnyder – 1935-2011

09.08.2011Kurz nach der Baselworld 2011 erreichte uns die vollkommen unerwartete Nachricht, dass der Abenteurer und Unternehmer Rolf Schnyder nach kurzer Krankheit verstorben sei. Die Uhrenbranche verliert mit ihm eine ihrer schillerndsten und wichtigsten Persönlichkeiten. Ein Nachruf auf einen Freund, ein Vorbild und einen Förderer.

Der gelernte Kaufmann Rolf W. Schnyder wurde 1935 in Zürich geboren und hat ein abenteuerliches Leben hinter sich. Mit 20 Jahren ging er nach Genf, um bei Jaeger LeCoultre zu arbeiten, und da kam er das erste Mal mit der Uhrenbranche in Kontakt. Wegen seiner guten Englischkenntnisse versetzte man den jungen Mann bald nach London, wo er zum ersten Mal an der grossen weiten Welt schnuppern sollte, die ihn nachher nicht mehr loslassen würde. 1958 begann er bei der Handelsfirma Diethelm in der thailändischen Hauptstadt Bangkok. Schnyder kam auf den Geschmack des asiatischen Lebens. Er unternahm die abenteuerlichsten Reisen an Orte, die damals noch in keinem Reisekatalog zu finden waren. Der Norden Thailands, Laos, Burma, Vietnam hiessen seine Destinationen. Schnyder wurde zum Hobby-Reporter und genoss das Leben in vollen Zügen.

Schon damals knüpfte er mit seiner offenen Art Kontakte und schuf sich ein Netzwerk. Daraus resultierte ein Job bei PhilipMorris, für die er mit Standort Hongkong diverse asiatische Märkte betreute. Erste eigene unternehmerische Schritte machte er 1968 mit der Gründung der Firma Cosmo. Diese produzierte in Bangkok Zifferblätter und Uhrengehäuse. Schnyder hielt grosse Stücke auf den asiatischen Arbeitseifer. Wegen Meinungsverschiedenheiten und Problemen mit seinen thailändischen Geschäftspartnern machte Schnyder sechs Jahre später einen Neustart mit der neuen Firma Precima im malaysischen Kuala Lumpur, das zu seiner neuen Heimat werden sollte. Die Produktepalette wurde um Federn und Saphirgläser erweitert. Der Vollblutunternehmer Schnyder hatte grossen Erfolg und konnte bald grosse Schweizer Firmen zu seinen Kunden zählen. Er eröffnete Büros im ASUAG-Gebäude in Biel. Die ASUAG war einer der Uhren-Platzhirsche, dem Marken wie Longines, Rado, Eterna und die noch heute führende Uhrwerkproduzentin ETA gehörten. In diesem Zusammenhang traf er auch den damaligen ETA-Direktor Ernst Thomke, der dann der Precima einen Teil der Modulproduktion für Quarzwerke outsourcte.

Lebemänner unter sich: Rolf Schnyder erhält in den siebziger Jahren im Hotel Kulm in St. Moritz von Gunter Sachs die „Gunter Sachs Trophy“, herausgefahren mit dem Skeletonschlitten auf dem Cresta Run.

Das Jahr 1983 brachte dann die ganz grosse Wende in Schnyders Leben. Er hatte sich einen angenehmen Wohlstand erschaffen, der ihm viele Freiheiten bot. Der Haudegen, der sich gerne auch sportlich auf Abenteuer einliess, weilte in St. Moritz, um auf dem weltberühmten Cresta-Run dem Skeletonfahren zu frönen, einem passenderweise richtigen Männersport. Dort erfuhr er vom Gerücht, dass die Firma Ulysse Nardin am Boden liege und zum Verkauf stehe.

Rolf Schnyder (mit Bart) suchte schon in jungen Jahren das Abenteuer: Von seinen Expeditionen in Asien veröffentlichte er Text- und Bildreportagen, wie hier 1959 von einer Flussfahrt mit drei Freunden auf dem River Kwai auf einem selbst gebauten Bambusfloss.

Rolf Schnyder im Element: Hier erhält er in den siebziger Jahren einen Preis für Erfolge auf Wasserskis. Der genaue Ort und die Namen der Ehrendamen sind unbekannt – unwohl schien ihm aber wohl kaum zu sein.

Das Rugby Team des Royal Bangkok Sports Club, 1970. Schnyder (stehend, ganz links im Bild) war auch sportlich ein Multitalent.

Als Branchenkenner wusste Schnyder um die phantastische Historie der Chronometerbauer aus Le Locle. „Den Ausschlag, Ulysse Nardin zu übernehmen gab für mich, dass es nicht sein durfte, dass eine derart traditionsreiche Firma einfach verschwinden sollte. Zudem war es während vielen Jahren für jemanden, der in der Uhrenbranche arbeitet, nicht zu übersehen, dass Ulysse Nardin ständig diese Präzisionswettbewerbe gewann. Als ich hörte, dass die Firma zu verkaufen war, war mir darum sofort bewusst, dass man auf Basis dieser Geschichte und dem vielen Know-how etwas ganz Tolles machen kann.“ So schilderte Schnyder seine Motivation in einem Gespräch, das wir vor einigen Jahren mit ihm führten.

Schnyder, Mann der Tat, fackelte nicht lange und organisierte Geld. Zwei seiner Partner wurden Balthasar Meier (fogal) sowie Yello-Musiker und Multitalent Dieter Meier. Man übernahm also die Le Locler Traditionsfirma, bei der noch ganze zwei Mitarbeiter angestellt waren. Ein Warenlager und eine phantastische Historie waren die Hauptaktiva. Er glaubte in einer Zeit, als alle nur noch Quarzwerke produzieren wollten, an den Wert der mechanischen Uhr, nicht zuletzt auch an den Stellenwert als „einziges Schmuckstück für Männer“.

Um die Traditionsmarke auf dem Markt neu zu lancieren, war jetzt ein richtiger Geniestreich gefragt. Dieser folgte, als Schnyder bei einer Visite im Atelier des Luzerners Jörg Spöring ein Astrolabium entdeckte, eine grosse und ungemein komplizierte astronomische Uhr. Deren Erbauer war Spörings Lehrling, ein gewisser Ludwig Oechslin. Schnelldenker Schnyder hatte die wohl entscheidende Vision. „Wer soll ein Interesse daran haben, das zu kaufen?“ war Oechslins Antwort auf Schnyders Frage, ob er ein Astrolabium als Uhr fürs Handgelenk entwickeln könne. Er solle das ruhig ihm überlassen, entgegnete Schnyder. Der Funke zwischen zwei sehr verschiedenartigen Menschen, dem Unternehmer Schnyder und dem Wissenschaftler, Entwickler und Philosophen Oechslin sprang sofort. Oechslin entwickelte in der Folge für Ulysse Nardin eine Uhr, die für mehrere Einträge im Guiness Buch der Rekorde sorgen sollte. 1985 wurde das Astrolabium Galileo Galilei an der Basler Uhrenmesse vorgestellt und war das Gesprächsthema. Die extrem komplexe Uhr zeigt neben der Lokalzeit die Sonnenzeit, den Lauf und die Finsternisse von Sonne und Mond sowie die Position bestimmter Fixsterne. Es dient zudem auch noch der Bestimmung der Himmelsrichtungen, der Jahreszeiten und der Bewegung des Tierkreises. Es sollten mit dem Tellurium und dem Planetarium noch zwei weitere, nicht minder komplizierte astronomische Uhren folgen. Im Jahr 2009 wurde dann mit der „Moonstruck“ und der „Planet Earth“ noch zwei Kapitel in der „Uhrmacherei der Sterne“ geschrieben (Tick different berichtete ausführlich).

Strahlen um die Wette: Anlässlich der Präsentation der Moonstruck 2009 an historisch bedeutender Stätte im Observatorium von Nizza war der Stolz des Ulysse Nardin-Teams nicht zu übersehen. Die Hauptbeteiligten am Projekt: hinten Ulysse Nardin-CEO Rolf Schnyder, der technische Direktor Lucas Humair sowie der langjährige Direktor Pierre Gygax, vorne MIH-Direktor Prof. Dr. Ludwig Oechslin und Patrick Hofmann, damals noch Marketing- und Verkaufschef, heute als CEO Nachfolger von Rolf Schnyder.

Ulysse Nardin war dank des Astrolabiums mit einem Schlag wieder im Olymp der Uhrenproduzenten angekommen. Schnyder konzentrierte sich voll auf seine Firma und verkaufte seine asiatischen Fabriken. Mit Oechslin und einer sehr fähigen Entwicklungs- und Produktionscrew wurden in der Folge uhrmacherische Meilensteine geschaffen wie der Ewige Kalender „GMT Perpetual“, die Weckeruhr „Sonata“ oder Preziosen wie die ultrakomplexen Uhren mit Westminster-Carillon und Tourbillon „Genghis Khan“.

Technologisch war Schnyder einer der grossen Vorreiter. Er war unter anderem einer der allerersten in der Branche, der das Potential der Herstellung von Uhrenteilen aus Silizium erkannte. (Siehe auch den Artikel "Neues Basiskaliber von Ulysse Nardin"). Als den „Paten des Clans der Siliciens“ bezeichnete ihn der französische Uhrenjournalist Grégory Pons kürzlich in einem typisch französischen Wortspiel.

Bahnbrechend war in dieser Beziehung die Lancierung des „Freak“ im Jahr 2001. Diese Uhr, liebevoll eine „Mechanische Poesie“ genannt, stellte die bestehenden Regeln der Uhrengestaltung auf den Kopf. Es ist ein Caroussel-Tourbillon mit sieben Tagen Gangreserve, bei dem das Werk selber die Zeiger bildet. Die Hemmung, das Herzstück einer mechanischen Uhr, war eine völlige Neukonstruktion, natürlich wieder vom genialen Ludwig Oechslin ersonnen. Der „Freak“ bildete ein beträchtliches unternehmerisches Risiko, denn die Entwicklung verschlang grosse Summen, und es war nicht mit Sicherheit vorauszusehen, ob sich die Uhr denn auch verkaufen würde. Sie war so radikal anders.

Der „Freak“ war auch der Eisbrecher für alle die gewagten Konstruktionen und Entwürfe, die in den kommenden Jahren auf den Markt kommen sollten, von der Opus-Serie von Harry Winston bis zu den Uhren von Greubel-Forsey, Max Büssers „Horological Machines“ und vielen anderen. Auch dieser Verdienst gehört Rolf Schnyder, und er war sich dessen wohl bewusst.

Ulysse Nardin gilt dank Schnyders Visionen und dank seiner hervorragenden Crew heute als eine der innovativsten Firmen der Branche. Das 1983 noch am Boden liegende Unternehmen floriert und kann schöne Erfolge verbuchen. Die schwere Uhrenkrise hat Ulysse Nardin gut überstanden. Dank des Umstands, dass die Firma eben nicht zu einer grossen Finanzgruppe gehört, konnte Schnyder unternehmerisch richtig handeln, nämlich antizyklisch, und so die Zeit nutzen, um begonnene Entwicklungen konsequent umzusetzen. In den letzten Jahren wurde enorm viel in eigene Produktionskapazitäten investiert. Bei einem kürzlichen Rundgang durch die Manufaktur in La Chaux-de-Fonds trafen wir einen bemerkenswerten Maschinenpark an, auf den wohl mehr als ein Mitbewerber neidisch sein dürfte.

Der Haudegen Schnyder liess sich auch den Fallschirmabsprung zum 75. Geburtstag nicht ausreden.

Schnyder behielt bis zum Schluss eine grosse Neugier. An der Uhrenmesse in Basel konnte man ihn oft beobachten, wie er Details inspizierte, sich bei den Kreateuren der AHCI oder im Palace bei den Tüftlern der neuen Generation umsah und diskutierte. Er war immer unterwegs, pendelte zwischen Kuala Lumpur und Le Locle, Moskau und Florida. „Dank der heutigen Kommunikationsmittel stehe ich jederzeit in Verbindung mit meiner Firma. Einen Prototypen kann man mir innert 48 Stunden an jeden Ort der Welt senden“ schwärmte Schnyder noch kurz vor seinem Tod von seinem Managementstil „auf Achse“.

Seine Energie schien unerschöpflich – er bezog sie unter anderem aus seinen täglichen Qi Gong-Übungen, aber auch, wie er immer wieder betonte, mit viel Spass an der Arbeit. Ans Aufhören dachte er nicht wirklich. In einem Interview erklärte er noch vor kurzem, dass er „so Gott will, das Unternehmen noch viele Jahre weiterführen“ werde. Gott wollte nicht. Nach einer kurzen, heimtückischen Erkrankung starb der vitale Schnyder innert weniger Tage. Sein plötzlicher Tod löste auch in der Uhrenbranche viel Trauer und Bestürzung aus, in vielen Uhrenforen und -publikationen wurde dem unermüdlichen Schaffer gedacht.

„Rolf Schnyder war einer der letzten echten Vertreter der alten Garde. Er hatte vor allem die berühmte „Handschlagfähigkeit“, eine Charaktereigenschaft, die leider immer mehr verloren geht, sagte uns einer der Doyens des Uhrenhandels über ihn, der legendäre Wiener Juwelier Christian Hübner. Er war einer von Schnyders Unterstützern der ersten Stunde, als Ulysse Nardin wieder auf der Bildfläche erschien. Und so war es: Schnyder war in vielen Dingen ein Patron alter Schule. Sein Wort zählte, es war nicht nötig, immer alles schriftlich zu regeln.

Rolf Schnyder hat seine Nachfolge schon vor einiger Zeit aufgegleist. Eine treue Stammcrew mit zehn oder noch mehr Jahren Erfahrung in der „Ulysse Nardin-Family“ führt die Firma weiter, mit Patrik Hofmann als neuem CEO und seiner Witwe Chai Schnyder als neuer Präsidentin. Auch Vorkehrungen, damit die begehrte Perle Ulysse Nardin nicht in die Hände einer grossen Gruppe fällt, hat Schnyder getroffen, indem er die Aktien in eine Stiftung eingebracht hat.

Rolf Schnyder war seit 1992 mit der Malayserin Chai Oi Fah verheiratet, die ihm seine drei Kinder Ulysse Matt (17), Timur Flores (16) und Enzia Nadine (14) gebar. Er hinterlässt in seiner Familie, aber auch bei allen, die mit ihm zusammengearbeitet und ihn gekannt hatten, eine riesige Lücke.

Rest in Peace, Rolf.

Nord Zeitmaschine Variocurve: Die erstaunliche Komplikation aus der Garage

22.03.2011Grosse Firmen wie Hewlett Packard hatten ihren Anfang in einer Garage. Ambitionen, zu einem Weltkonzern zu werden, hat der Laufentaler Daniel Nebel nicht. Aber er möchte vom Bau seiner Uhren leben können. Mit der Variocurve könnte dieser Traum wahr werden. Sie ist der Quantensprung in seinem bisherigen Schaffen.

JWD steht im ostdeutschen Sprachgebrauch für „Janz weit draussen“. ZWD, also ziemlich weit draussen, liegt Büsserach, im Lüsseltal, am Nordfuss des Solothurner Jura. Nach einer kurvigen Fahrt über den Passwang, erreicht man das Dorf, in der Nähe von Laufen. Es geht urchig zu – im Gemeinderat sitzen ausschliesslich CVP- und FDP-Männer. Bis ins Elsass wäre es nicht mehr weit.

Schauplatz unserer jetzt folgenden erstaunlichen Geschichte ist ein typisch schweizerisches Einfamilienhausquartier mit seinem Stilmix aus den sechziger Jahren bis in die Neuzeit. In einem dieser älteren Häuser öffnet sich für uns die Tür zu einer Doppelgarage. Es ist das Reich von Daniel Nebel, die Garage gehört zum Elternhaus. Was hier drin entsteht, sorgt in der Uhrenkreisen derzeit für viel Verwunderung.

Nebel ist von Beruf Maschinenmechaniker. Erlernt hat er ihn in einer Firma, die vor allem Einzelmaschinen und Prototypen baute. Entsprechend vielseitig war seine Ausbildung. Viel Erfahrung kam dazu, als er für diese Firma während einigen Jahren im Ausland als Techniker unterwegs war. Ganz, ganz weit weg teilweise, in Saudiarabien, im hintersten Ural. Einrichtungen für die Ölindustrie, hoch spezialisierte Maschinen. „In dieser Zeit hatten wir weder E-Mail noch Handys. „Das war zwar kompliziert, aber man hatte dafür auch seine Ruhe“ schwärmt Nebel von den „guten alten Zeiten“. Nach einigen Jahren wurde ihm aber die Reiserei zuviel. Den Ausschlag, die Stelle zu kündigen, war ein mehrmonatiger Aufenthalt im tiefsten Kasachstan. „Das war dann irgendwann nicht mehr so prickelnd. Doch ich möchte die Zeit nicht missen, ich habe sehr viel gelernt, nicht nur über Mechanik, sondern unter anderem auch über Hydraulik und elektrische Schaltungen.“

Selbst ist der Mann

An der neuen Arbeitsstelle wurde er sesshaft. Schon lange hatte Nebel Freude an Uhren und noch viel mehr Lust darauf, selber welche zu machen. Doch dafür braucht es einen gewissen Maschinenpark, und um richtig arbeiten zu können im Idealfall eine CNC-Maschine. Was tut ein umtriebiger junger Mann, wenn er das notwendige Kapital nicht zur Hand hat? Er baut selber eine.

Gesagt, getan: Nebel macht sich an den Bau einer eigenen computergesteuerten Fräsmaschine. Ein wenig mehr als ein Jahr tüftelt er, kauft sich Komponenten, lässt sich Teile herstellen, die er selber nicht machen kann. Dann steht die Maschine, und einige Monate vergehen, bis sie nach Wunsch läuft. Bei Schlüsselkomponenten wie dem Arbeitsschlitten macht er keine Kompromisse – von ihnen hängt die Präzision entscheidend ab. Bei der Steuerung hingegen verzichtet er auf die neueste Generation mit allen Schikanen. „Bei der von mit gewählten Steuerung bringe ich die selbe Präzision hin. Bloss ist halt das Einstellen jeweils ein wenig aufwendiger. Damit kann ich leben.“ Das war vor zwölf Jahren. Seither hat er mit seiner „Nebel“ tausende von Teilen gefräst.

Unterdessen sind zwei weitere Eigenbaumaschinen dazugekommen. Eine Drehmaschine ergänzte der Tüftler mit zwei Spindeln, die Steuerung teilt er sich mit der grossen Fräsmaschine. Der andere Eigenbau dient dem Bedrucken der Zifferblätter, Datums- und Stundenscheiben im Tampondruckverfahren. Auch hier sind einige pfiffige Lösungen aus dem Erfahrungsschatz des Mechanikers eingeflossen. Man macht sich wohl keine vorstellung, wie viele Arbeitsstunden in den Maschinen stecken. Nebel selber weiss es nicht und will es auch gar nicht wissen. Hauptsache, er ist autonom.

Wozu die ganzen Maschinen? Schon früh hatte Nebel Interesse an Uhren und den Drang, selber welche herzustellen. So machte er sich an seiner ersten Uhrengehäuse und Zifferblätter. „Nord Zeitmaschine“ wurden die Uhren getauft, das N und das D in Nord steht für Daniel Nebels Initialen.

Die ersten Zeitmaschinen

Die technische Ausstattung war anfangs noch sehr bescheiden, einfache Quarzwerke trieben seine allerersten Modelle an. Bald folgte die erste eigentliche Kollektion namens T1. Eine einfache Dreizeigeruhr mit ETA 2824-2 Automatikwerk, in Varianten mit und ohne Datum. Ein Edelstahlgehäuse, auf den eigenen Maschinen aus dem Vollen gefräst, mit einer gewölbten Lunette, die mit 8 Schrauben fixiert wird. Zum ersten Mal kamen hier Zifferblätter mit Radialschliff zum Einsatz, die mit Rhodium oder Schwarzgold beschichtet wurden. Kleine Schrauben bilden die 12 Stundenindexe. Bis aufs Werk, die Gläser und die Zeiger entstanden sämtliche Teile in Nebels Garagenwerkstatt. Markantes Stilmittel war von Anfang an die Krone der Uhr mit ihrer eigenwilligen Form.

Die Serie markierte den Anfang von Nebels Stil. Die Uhren haben etwas Rohes, sehr Authentisches. Das Design hat etwas sympathisch Hausbackenes – man merkt sofort, dass sie nicht durch dutzende von Produktsitzungen mit einer Armada von Designern und anderen Vielwissenden gegangen sind. Gerade dieser ehrliche Charakter macht viel vom Charme der Zeitmaschinen aus Büsserach aus. Bilderbuchschönheiten haben oft etwas Langweiliges, wahre Charakterköpfe zeichnen sich auch durch ihre Imperfektionen aus.

Ähnlich im Stil, aber mit einem höchst eigenwilligen, löchrigen Zifferblatt und einer noch aufwendiger gemachten Lunette ist die U71, auch sie in verschiedenen Ausführungen hergestellt. Eine erste kleine Komplikation lancierte Nebel dann mit der Radial, seinem bisher erfolgreichsten Modell. Die Zeit wird mit Hilfe von Scheiben angezeigt. In einem grossen Fenster bei 12 Uhr erscheint die Stunde, dargestellt mit Zahlen auf einer drehenden Scheibe. Die Minuten zeigt ein kleiner roter Index, auch er auf einer drehenden Scheibe. Das Zifferblatt mit seinen Ausfräsungen entstand inhouse, inklusive die Lackierungen oder galvanischen Behandlungen. Am meisten Beachtung fand hier die Version V3 mit ihren „Büsseracher Streifen“, einem geraden Streifenschliff, den Nebel – Ehrensache – natürlich selber anbringt (nicht ohne vorher dafür eine schlaue Einrichtung gebaut zu haben). Die Krone erinnert an einen Trommelrevolver. Ein Teil mit vielen Arbeitsgängen, inklusive eingefrästem „N“ auf der Aussenseite.

Ein Chrono namens CR-S Beta war dann der nächste Streich. Hier steckte Nebel enorm viel Zeit in die Entwicklung und Produktion des Gehäuses. Es besteht aus nicht weniger als 70 Einzelteilen. Alleine die beweglichen Bandanstösse benötigen pro Seite 11 Teile, die Nebel alle selber anfertigt. Selbst vor den Chronographendrückern machte der uhrmacherische Autodidakt nicht Halt. Boden und Lunette sind geschraubt, die 12 Schrauben auf der Lunette dienen auch noch als zusätzliche Indexe. Beim Chrono setzte Nebel wieder auf bewährte ETA-Technik, indem er das weit verbreitete Kaliber Valjoux 7750 einbaute, den legendären „Traktor“.

Die Uhren von Daniel Nebel sind nur an ganz wenigen Orten erhältlich. Das hat verschiedene Gründe. Zum ersten ist es sicher so, dass Nebel selber nicht unbedingt der beste Verkäufer ist. Mit fast zu viel Bescheidenheit präsentierte er uns bei seinem allerersten Besuch seine Uhren. Es war spürbar, dass seine Welt eher die in der Werkstatt ist, Maschinenöl statt Chanel 5. Uhrsachen entschied sich, ihm eine Chance zu geben und nahm die Uhren ins Sortiment auf, zur grossen Freude einer kleinen, aber treuen Fangemeinde.

Der unerwartete Quantensprung

Lange hörten wir nichts mehr von Nebel. Auf Nachfrage erklärte er, er tüftle an etwas ganz besonderem, aber er möge noch nicht darüber sprechen. Und plötzlich, spät abends eine Mailnachricht aus Büsserach: Man möge sich doch bitte sein neues Modell „Variocurve“ anschauen. Was wir auch sofort taten. Die Begeisterung war gross, und der Respekt über das Resultat von Nebels Tüfteljahren noch grösser. Was der Mechaniker hier vorstellte, als One-Man-Show ausgedacht und umgesetzt hatte, war schlicht unglaublich.