Unsere Herzen schlagen mit 28’800 Halbschwingungen pro Stunde und in unseren Adern fliesst Möbius 9010 (Uhrenöl zur Schmierung der Hemmung). Wir sind infiziert mit dem Uhrenvirus. Doch wollen wir uns gar nicht dagegen wehren, sondern uns unserer Leidenschaft, der Uhrmacherei, hingeben. Unsere Herzen schlagen mit 28’800 Halbschwingungen pro Stunde und in unseren Adern fliesst Möbius 9010 (Uhrenöl zur Schmierung der Hemmung).

Kommen Sie mit uns an die Geneva Watch Days 2024!

05.09.2024Dominik Maegli nimmt Sie in diesem Video mit an die diesjährigen Geneva Watch Days. Schauen Sie sich das Video an und folgen Sie uns somit zu FORTIS, ARMIN STROM, LOUIS ERARD, ULYSSE NARDIN sowie weiteren Marken wie #BREITLING, #CZAPEK, #AMIDA, #ORIS, #RAKETA und deren spannenden Neuheiten!!

Introtext: Wir sind an den GENEVA WATCH DAYS in Genf. Das ist der Anlass, an dem sich die Uhrenbranche nach den Sommerferien trifft, um die Neuheiten für die zweite Jahreshälfte zu präsentieren. Die Uhrenmarken präsentieren sich hier in ihren eigenen Boutiquen in der Stadt, in Hotels oder anderen Lokalitäten ihrer Wahl. Es ist ein ungezwungener Anlass, an dem die Produkte aber auch die Menschen dahinter im Fokus stehen und somit ein wunderbarer Rahmen bietet, um sich auszutauschen und gemeinsam Kontakte zu pflegen. Zusammen wollen wir uns nun auf den Weg durch die Stadt machen, um gemeinsam die spannenden Neuheiten zu entdecken und die dafür verantwortlichen Leute zu treffen.

Das Video wurde vollumfänglich von unserem Mitarbeiter aus Solothurn, FIlip Jovanovic gestaltet- vielen Dank dafür!

Grönograaf – wenn sich die horological brothers selber übertreffen

14.12.2023INDEPENDENT WATCHMAKERS

«The Horological Brothers» wie sich die beiden Brüder Tim und Bart Grönefeld nennen, haben mit dem Grönograaf zu einem neuen Paukenschlag ausgeholt. Sie haben die verbreitetste Komplikation einer mechanischen Armbanduhr, den Chronografen, neu erdacht. Die Kunstwerke von Grönefeld, der Ausdruck Zeitmesser wäre hierfür zu banal, zählen weifelsohne zu den exquisitesten Kreationen im Kreise der unabhängigen Haute Horlogerie. Und da sich diese pure Faszination kaum mit ein paar Worten wiedergeben lässt, laden wir Sie herzlich zu uns nach Bern ein, um gemeinsam mehr über das Schaffen dieser beiden holländischen Tausendsassas zu entdecken.

Qlocktwo Moon – die andere Mondphasenanzeige

03.11.2023Der Mond hat eine tiefe kulturelle, mythologische und somit auch künstlerische Bedeutung und ist seit jeher eine inspirierende Quelle für Menschen auf der ganzen Welt.

Er übt selbst in seiner ruhigen Präsenz am Himmel eine fesselnde Wirkung aus, steuert die Gezeiten der Erde und beeinflusst damit auch unser Konzept von Zeit. Seine wiederkehrenden Phasen symbolisieren unaufhörlich den unvermeidlichen Fluss der Zeit und die beständige Veränderung, der wir alle unterliegen.

Die QLOCKTWO MOON 90 präsentiert dem Betrachter den Zeitverlauf eines Mondzyklus in 28 wiederkehrenden Intervallen und ruft ihren Besitzern mit jedem Blick auf sie die Schönheit des Mondes in Erinnerung. Mit ihrer Präsenz verleiht sie jedem Raum eine einzigartige, entspannte Atmosphäre und ist eine Hommage an die Schönheit des Nachthimmels.

Enthüllt wurde dieses einzigartige Objekt aus dem Hause QLOCKTWO nach 5 Jahren Entwicklung am 28. Oktober 2023 im exklusiven Ambiente des, für seine avantgardistische Architektur und sein futuristisches Design bekannte, Concrete in Dubai. In der glitzernden Metropole am Persischen Golf fand die Lancierung zur Zeit eines Vollmondes statt und wurde noch faszinierender durch die Teilmondfinsternis, die den Himmel über der Wüstenstadt erhellte. Nichts wurde von den Machern von QLOCKTWO dem Zufall überlassen und so waren auch, wie es sich heutzutage gehört, Prominente, Uhrenliebhaber, Journalisten und Influencer aus der ganzen Welt anwesend. Dass wir ein Teil davon sein durften, freute uns ganz besonders. Ebenso besonders freuen wir uns dann darauf, dieses exklusive Kunstwerk bei uns in Empfang zu nehmen. Wann wir dieses bei uns in Bern erhalten werden, wissen wir noch nicht, aber auf die nächste Mondfinsternis müssen wir bestimmt nicht warten.

Die Moon wir übrigens ausschliesslich auf Kundenwunsch in Handarbeit gefertigt und ist in neun verschiedenen Farbvarianten sowie als MOON 180 ebenfalls in den Massen 180 x 180 erhältlich. Die Namen der einzelnen Ausführungen sind dabei so wohlklingend wie Dawn, Midnight oder Nightfall und die Legierungen der ca. 100 Blätter sind Platin, Gold und das romantische Moon Gold, welches zu 23,8 Karat aus Feingold und 0,2 Karat Platin besteht.

Sollten Sie Fragen zu diesem einzigartigen Objekt haben, sprechen Sie uns an.

ZRC

11.10.2023DAS LEBEN IST EIN ABENTEUER

Ab dem Jahre 1964 rüstete die Uhrenmarke ZRC die französische Marine mit ihren Uhren aus.

Zwischenzeitlich waren nicht nur die Uhren, sondern auch ZRC abgetaucht. Doch heute ist die Marke unter der Leitung von Georges Brunet, dem Ur-Enkel des Firmengründers, vitaler den je. Ebenso bestechend wie die Verbindung zur französischen Marine, sind auch die Uhren selbst. Sie haben Charakter und sie sind funktional. Das sieht man auf den ersten Blick. Die Krone ist auf 6 Uhr positioniert und wird durch das patentierte «Crown Protection System» geschützt. Und das Armband lässt sich nur schliessen, wenn diese auch fest verschraubt wurde.

ZRC ist die Nischen-Indie-Taucheruhr, welche es mühelos mit den ganz Grossen aus diesem Segment aufnehmen kann.

Entwicklung der Freak in den letzten 12 Jahren

11.09.2023Bereits 2001 brachte Prof. Dr. Ludwig Oechslin die erste Freak zum Laufen. Seither wurde sie stetig weiterentwickelt, war eine der allerersten Uhren mit Hemmungsteilen aus Silizium und ist zu einer Art Laboratorium für Ulysse Nardin geworden. Heute wird der Freak gemeinhin attestiert, die Kategorie der sogenannten Concept-Uhren mit alternativen Zeitanzeigen erschaffen zu haben. Die neue Freak ONE zollt dieser legendären Uhr Tribut, erscheint in zeitgemässem Gewand und verliert dabei nichts von ihrer ursprünglichen Faszination.

Keine Krone, keine Zeiger und kein Zifferblatt. Das Uhrwerk ist König, denn es zeigt die Zeit an.

KEIN ZIFFERBLATT

Normalerweise verstecken mechanische Uhren ihren Antrieb unter einem Zifferblatt. Doch die Freak besitzt kein Zifferblatt. Ihr Uhrwerk ist zugleich der Minutenzeiger, während der Stundenzeiger als Platine auf einer rotierenden Scheibe unter dem Werk sitzt.

KEINE ZEIGER

Die unkonventionelle Freak besitzt weder einen langen noch einen kurzen Zeiger. Stattdessen bekommt ihr orbitales Ein-Stunden-Tourbillon die Rolle des Minutenzeigers, während der Stundenzeiger durch eine pfeilförmige Platine auf einer rotierenden Scheibe ersetzt ist. Ein aufregendes Design, das dennoch leicht ablesbar ist.

KEINE KRONE

Aus Erfahrung müsste eine mechanische Uhr zum Aufziehen des Werks und Stellen der Zeiger eine Krone besitzen. Doch die ursprüngliche Freak kam ohne Krone aus und ersetzte sie durch ein System zur Zeiteinstellung in der Lünette und einen Aufzug im Gehäuseboden.

Die abgebildete ULYSSE NARDIN FREAK ONE besitzt ein Manufakturkaliber UN-240 mit Automatikaufzug, ein fliegendes Tourbillon-Werk, eine überdimensionierte Unruh und Spiralfeder, ein schwarz DLC-beschichtetes Titangehäuse mit Satinierung, eine Lünette aus 18 Karat Roségold und hat einen Durchmesser von 44 mm.

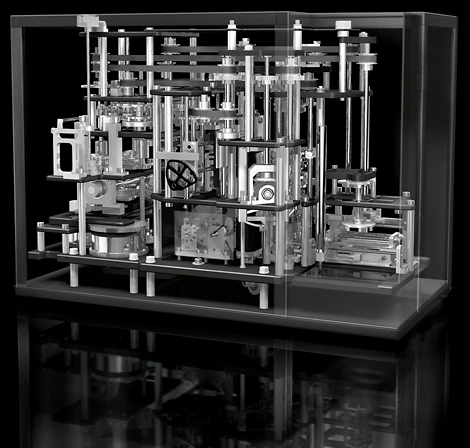

SATTLER – Die Kunst der Grossuhrmacherei

20.04.2023ÄSTHETIK PUR

Durchschnittlich zwei Jahre nimmt die Herstellung aller Einzelteile für eine Präzisionspendeluhr in Anspruch. In exklusiven Kleinserien zeigen sich die Traditionsverbundenheit und die Liebe zum Detail, die zur Qualität der handgefertigten Uhren beitragen. Mit der Classica Secunda 1995 M setzt das Haus Erwin Sattler die grosse Tradition der Präzisionspendeluhren auf eindrucksvolle Weise fort. Mit einer Ganggenauigkeit von ca. ein bis zwei Sekunden pro Monat und dem 30-Tage-Uhrwerk bietet die Classica Secunda 1995 M auch technische Höchstleistung. Die Graham-Hemmung mit Steinpaletten bürgt für eine gleichmässige Übertragung der Energie auf das Pendel.

Vergoldete Räder, Wellen aus schwedischem Spezial-Stahl, fünf Kugellager und elf Rubinlochsteine in zwei Werkplatinen aus vier Millimeter starkem Hartmessing erhöhen Wirkungsgrad und Dauerhaftigkeit dieser „Uhr für Generationen“.

Grand Seiko European Exclusive

09.10.2021Zwei Grand Seiko Uhren, inspiriert von den subtilen Zwischentönen von Licht und Schatten in der japanischen Architektur.

Das 1960 in Japan gegründete Unternehmen Grand Seiko ist ein Spezialist für Uhren mit Schlichtheit und Rafinesse, für Uhren erschaffen mit Perfektion in jedem Detail. Ein ausgewähltes Team von Uhrmachermeistern montiert und reguliert jede Grand Seiko Uhr von Hand, während sie in die reiche Natur blicken, die ihre Uhrmacherwerkstätten umgibt.

Alle Grand Seiko Uhren verkörpern die japanische Affinität zur Natur in der Präzision ihrer Uhrwerke und der natürlichen Schönheit ihres Designs und spiegeln Aspekte der Kunst und Kultur die einzigartig für Japan sind.

Diese beiden Neuheiten, die exklusiv auf dem europäischen Markt angeboten werden, sind durch das Wechselspiel von Licht und Schatten inspiriert, das ein wesentliches Merkmal der traditionellen japanischen Architektur ist.

Inspiration aus der japanischen Architektur

Die Verwendung von Schatten spielt in der japanischen Architektur seit langem eine wichtige Rolle, wo die Schönheit des Schattens in ihren Freiräumen und Winkeln gefeiert wird. Dies ist eine direkte Folge des Einflusses des Klimas und der Geographie Japans auf die Konstruktion von Gebäuden.

Da japanische Gebäude oft aus Holz gebaut sind und angesichts der hohen Luftfeuchtigkeit und der häufigen Regenfällen, mit denen das Land gesegnet ist, würden ihre Stützpfeiler nicht lange genug halten, wenn sie direkt den Elementen ausgesetzt wären. Daher wurden die Dächer so gebaut, um sie vollständig zu schützen, mit überhängenden Traufen von bis zu zwei bis drei Metern. Infolgedessen konnte nur das horizontal unter der Traufe einfallende Licht das Innere beleuchten und viele Bereiche in diesen Gebäuden zwangsläufig im Schatten lagen.

Die Kunst der Architekten bestand darin, diese funktionale Anforderung in eine Gelegenheit für künstlerischen Ausdruck zu verwandeln, und im Laufe der Jahrhunderte entwickelte sich ein einzigartiger Baustil, der nur in Japan zu finden ist, in dem das Spiel von Licht und Schatten eine zentrale Rolle spielt.

Der shōji, ein wichtiger Bestandteil der japanischen Architektur, der das natürliche Licht einfängt.

Im Mittelpunkt dieser Ästhetik steht der shōji, ein beweglicher Papierschirm, der so platziert wird, dass er Licht streuen kann, um einen maximalen künstlerischen Effekt zu erzielen. Der shōji wird durch Bespannen eines Holzgitters mit einem traditionellen japanischen Papier namens Washi bespannt und wird für Fenster, Türen und sogar Außenwände verwendet. Das natürliche Licht, das unter dem Dachvorsprung einfällt, wird durch das shōji eingefangen und erzeugt ein stabiles und schönes Oberflächenlicht, das sich sanft und weit in jeden Raum ausbreitet, alles erhellt und dennoch den schattigen Bereichen ein besonderes Geheimnis und einen besonderen Charme zu verleihen.

„Asakage“ und „Yukage“ – Ausdruck von Licht und Schatten

Mit diesen beiden neuen Zeitmessern bietet Grand Seiko seine eigene Sicht auf die Natur der Zeit und die einzigartig japanische Ästhetik, denn beide Versionen dieser Uhr aus der Elegance Kollektion, SBGW267 und SBGW269, lassen sich von diesen Elementen der japanischen

Architektur inspirieren.

SBGW267 erinnert an „Asakage“, dem blendenden Sonnenlicht am Morgen, das vom shōji absorbiert wird und den ganzen Raum sanft beleuchtet, während SBGW269 das Bild von „Yukage“, das schwache orangefarbene Licht der Abenddämmerung, das der shōji einfängt und den Raum mit Wärme erfüllt.

Traditionelle Inspiration und hochmoderne Uhrmacherkunst

Schlichtheit, Eleganz und Funktion treffen in einem Zeitmesser zusammen.

Beide Modelle verfügen über ein gewölbtes Zifferblatt, das mit einem speziellen Washi-Muster mit einer einzigartig anmutigen, faserreichen Textur versehen ist. Durch die Reflexion des Lichts auf dem Zifferblatt entsteht eine zarte Abstufung, die eine sanfte Harmonie mit der klassischen Form des hochglanzpolierten Gehäuses mit dem ebenfalls gewölbten Saphirglas. Die Uhren werden mit fein strukturierten Kalbslederarmbändern präsentiert, deren zarte Nuancen erzielt werden, indem eine zweite Farbschicht auf die erste aufgetragen wird, die dann nach und nach abgewischt wird. So entstehen eine weiche Textur und ein sanfter Farbton, die sich perfekt in das Gesamtdesign einfügen. Die Stunden- und Minutenzeiger sind sanft geschwungen, um den Konturen des Zifferblatts zu folgen und eine gute Ablesbarkeit sicherzustellen.

Beide Versionen werden vom Kaliber 9S64 angetrieben, einem mechanischen Uhrwerk mit Handaufzug, das eine stabile und hohe Präzision und eine Gangreserve von drei Tagen bei vollem Aufzug bietet. Es hat ein wunderschönes Äußeres mit einem Gefühl der Einklang, die für Handaufzugswerke einzigartig ist.

Porsche Design

19.08.2020Die Marke, welche 1972 von Prof. Ferdinand Alexander Porsche (dem Gestalter des legendären 911er) gegründet wurde, gehört mittlerweile vollständig zum Porsche- Imperium. Dies hat den Effekt, dass die Uhren von Porsche Design ein Alleinstellungsmerkmal erster Güte bekommen haben. Sie sind die einzigen, hochwertigen Uhren, welche direkt mit einem Auto-Hersteller verbunden sind. Und diese Synergien werden von Jahr zu Jahr deutlicher. So ging die Lancierung des neuen 911er Timeless Machine, mit jener der gleichnamigen Uhr einher. Es ist nicht nur die wohl legendärste Auto-Silhouette, welche sich auf dem Zifferblatt der neuen Uhr befindet, es ist zum Beispiel auch das Lederarmband, welches aus dem exakt gleichen Leder wie das Interieur des namensgebenden Porsches hergestellt wurde. Der neue 1919 Globetimer greift ebenfalls Materialien, Lifestyle und Technik seines vierrädrigen Kollegen auf. Die Einstellung der zweiten Zeitzone erfolgt absolut unkompliziert über einen separaten Drücker zum Vor- und einen zum Zurückstellen des Stundenzeigers. Form follows function.

Habring2

11.08.2020Bei Habring2, der einzigen Uhrenmanufaktur Österreichs, rüsten Maria und Richard Habring (daher auch der Name Habring2) kontinuierlich alle ihre bestehenden Uhren-Kreationen mit dem hauseigenen Manufakturwerk «Felix» aus. So ist zum einen der Chrono-Felix und der COS-Felix dazugekommen. Beim Ersten handelt es sich um einen Eindrücker-Chronographen mit 30-Minutenzähler bei 3 Uhr. Beim Zweiten bedarf es mehr Erklärung, um zu verstehen, welch listige Funktion sich hinter der extrem zurückhaltenden Uhr verbirgt. Der Name COS bedeutet Crown Operated System und steht seit 2008 für Habring²‘s exklusive und patentierte Weltneuheit: Ein Chronograph der gänzlich ohne Drücker, Tasten oder ähnliche Bedienelemente auskommt. Zum Betätigen der klassischen Additionsstoppfunktion dient dabei die bekannte und altbewährte Aufzugskrone – ein leichtes Drehen gegen gut fühlbare Widerstände reicht völlig aus. Mit dem hauseigenen Kaliber A11 wird der COS nun zu COS-Felix. Bei den Habrings ticken die Uhren eben auch ein Wenig «different». dm

Grönefeld

09.08.2020«Upside down» könnte man die Strategie der «Horological Brothers», wie sich die beiden Brüder Tim und Bart Grönefeld nennen, bezeichnen. Lanciert haben die beiden Holländer ihre eigene Marke mit Tourbillons und anderen grossen Komplikationen. Dafür wurden Sie auch mehrfach mit dem «Grand Prix d’Horlogerie de Genève» ausgezeichnet und haben damit ihre Reputation verankert. Sie hatten der Uhren-Welt bewiesen, dass sie sich zurecht «The Horological Brothers» nennen und hatten mehr als genügend Kredibilität um ihre exquisite Kollektion mit einer schlichten Dreizeiger-Uhr mit automatischem Aufzug zu erweitern. Entstanden ist dabei ein uhrmacherisches Kunstwerk, welches an zeitloser Schönheit, aufwändigster Verarbeitung und exklusivster Herkunft kaum zu überbieten ist. Nenne tun die beiden Brüder ihren neuen Zeitmesser «1914 Principia». Zusammensetzen tut sich dieser Name aus dem Geburtsjahr ihres Vaters und dem Titel des Hauptwerkes von Isaac Newton, welches sich mit den mathematischen Grundlagen befasst. dm

Grand Seiko

02.08.20202020 ist für Grand Seiko ein ganz besonderes Jahr. Die Marke feiert ihren 60igsten Geburtstag. Hinzu kommt, dass in der Asiatischen Kultur die Bedeutung von Zahlen einen ganz wichtigen Stellenwert hat und die Zahl Sechzig im Besonderen für den Neuanfang steht. Mit dem Erreichen des 60igsten Lebensjahr hat man einen vollen Zyklus des traditionellen Sternzeichenkalenders durchlebt und ist wieder am Anfang angekommen. Und dieser Abschluss eines Zyklus sowie der damit verbundene Neuanfang passt hervorragend zu der Situation, in der sich die Marke befindet. Denn erst drei Jahre ist es her, seit Grand Seiko zu einer eigenständigen Marke geworden ist. Bis zu diesem Zeitpunkt war sie im Grunde nichts anderes als eine Modell-Familie von Seiko. In den letzten drei Jahren wurde tüchtig an einer kongruenten Markenstruktur gearbeitet, so dass man bestens gerüstet ist für den «Neuanfang». Und dass dieses Ereignis mit einer Vielzahl von bemerkenswerten Sondereditionen gefeiert wird, versteht sich von selbst. dm

Armin Strom

22.07.2020In Kooperation mit dem Porsche Zentrum in Bern hat Armin Strom zwei Uhren für uns erschaffen, bei denen das Ticken der Hemmung mehr nach dem Röhren eines Boxermotors tönt und deren Erscheinung das Benzin in den Adern eines jeden Motorsportliebhabers einfrieren lässt. Zwei Uhren, die nicht nur optisch die Motorsport- DNA in sich tragen, sondern bei denen auch umgearbeitete Teile aus einem originalen Porsche 911 GT3 Cup Motor verbaut wurden. Zum einen die «Manual», bei der es die vom legendären Porsche 917 Gulf inspirierte und ins Uhrwerk integrierte Plakette ist. Zum anderen die «Edge», die Federhausbrücken besitzt, die bereits auf der Rennstrecke waren. Zudem findet man ästhetische Elemente wie Felgen, Bremsscheiben und den sich langsam drehenden Luftkühler eines Boxermotors. Und dies alles selbstverständlich in der für Armin Strom bekannten Haut-Horlogerie-Qualität. Entstanden sind zwei Zeitmaschinen, die ihresgleichen suchen und die bereits vor dem ersten Tragen zu Legenden geworden sind. Entstanden durch das Teamplay von Armin Strom, dem Porsche Zentrum Bern und Uhrsachen – made in Bern.

Chronoswiss

02.06.2020Der Name «Chronoswiss» kann leicht irreführen. Vorschnell liesse sich glauben, Chronoswiss könnte ein typisch schweizerischer, Chronografen-Hersteller sein. Doch dem ist nicht ganz so. Gerd-Rüdiger Lang, gelernter Uhrmacher aus Deutschland, war Leiter der deutschen Heuer-Niederlassung als diese 1980 infolge der Schweizer Uhrenkrise geschlossen wurde. Darauf machte er sich mit der Herstellung genau dieser Produkte selbstständig, welche allem Anschein nach nicht mehr gefragt waren: mechanische Armbanduhren. Sein Glaube an die mechanische Uhr und die Strahlkraft der Schweiz waren so gross, dass er seine neu gegründete Firma «Chronoswiss» nannte (Chronos kommt aus dem Griechischen und bedeutet Zeit). Als Wiedererkennungsmerkmal wählte Lang die Zeitdarstellung in der Art des Regulators und bestückte das Gehäuse mit einer markanten, zwiebelförmigen Krone. Seit 2012 ist Chronoswiss in den Händen des Schweizer Unternehmerpaares Ebstein und hat den Hauptsitz, dem Namen folgend, in die Schweiz nach Luzern verlegt.

Louis Erard

14.05.2020Für Louis Erard ist ein neues Zeitalter angebrochen. Die Marke, dessen Gründung auf das Jahr 1929 zurückgeht, wurde 2003 durch den gewieften Unternehmer Alain Spinedi zu neuem Leben erweckt. Die Neuartigkeit und der damit verbundene Erfolg beruhte auf der für die damalige Zeit neuen Einstiegspreislage für mechanische Uhren (deutlich unter CHF 1‘000.-). Schon bald folgten auch die Grossen, wie Tissot oder Certina, diesem neuen Trend. Diese konnten dank ihren Volumen noch tiefer kalkulieren. Somit wurde es in den letzten Jahren sehr eng für Louis Erard. Und just zu jenem Zeitpunkt kam die Rettung in der Person von Manuel Emch. Jenem charismatischen Uhrenkenner, der bereits Jaquet Droz sein heutiges Erscheinungsbild gegeben und bei RJ-Romain Jerome den Turnaround geschafft hatte. Und nun ist Louis Erard an der Reihe. Geblieben ist die Positionierung in der Einstiegspreislage, jedoch neu in jener der «collectable Haute-Horlogerie». So sind zum Beispiel zwei limitierte Regulatoren entstanden, für deren Design niemand geringerer als Eric Giroud (MB&F, Vacheron Constantin, etc.) und Alain Silberstein verantwortlich zeichneten.

Habring2

25.07.2018Felix ist gross geworden. Zurecht ist er der Stolz im Hause Habring. Sein Name kommt von «Tu Felix Austria», einer Redewendung aus den Zeiten der Habsburger, die so viel heissen soll wie: «Kriege führen sollen andere, du, glückliches Österreich heirate und vermehre so deinen Besitz.» Für Maria und Richard Habring ist klar, dass ihr Felix mit seinem selbst entwickelt und gebauten Uhrwerk den Fortbestand der einzigen Uhrenmanufaktur in Österreich sichern wird. Dies hat er bewiesen in dem sein Uhrwerk, das A11 (A für Austria und 11 für den Beginn der Entwicklung 2011), als Basis für weitere Habring-Spezialitäten dient. So ist der «Doppel Felix» entstanden. Der Doppelchronograf, auch Rattrapante genannt, ist die wohl bekannteste Uhr von Habring2. Ebenfalls eine typische Habringsche Spezialität ist der Foudroyante oder die blitzende Sekunde zu deutsch. Auch für deren Antrieb sorgt nun das komplett in Eigenregie gefertigte Kaliber A11. Entstanden ist dabei der «Foudroyante Felix». Mit Freuden heissen wir diese beiden Österreicher in der Schweiz willkommen und glauben, dass sie bei Uhrsachen das richtige Zuhause gefunden haben.

Armin Strom Neuheiten 2018

03.07.2018Bei seiner neusten technischen Errungenschaft ist Claude Greisler, Chefentwickler von Armin Strom, weit in die Tiefen der Physik vorgedrungen. Er ist dabei auf ein Phänomen gestossen, welches sich bis heute nicht eindeutig erklären lässt. Dabei wird ein Körper ohne direkte Berührung durch einen anderen in Schwingung versetzt. So können beispielsweise die akustischen Töne einer Gitarre, die sich in der Nähe befindenden Seiten eines Flügels zum Schwingen und somit Tönen bringen. Wer jetzt zu denken glaubt, Armin Strom habe seinen Uhren einen Klang verliehen, hat weit gefehlt. Claude Greisler ist der Techniker. Ihm geht es um die Präzision seiner Zeitmesser. Und genau dazu nutzt er die Resonanz. Dass dabei eine höchst ästhetische und geradezu mystisch zu betrachtende Komplikation entstanden ist, macht die Uhr umso attraktiver. Wie für Armin Strom typisch, sind die beiden in Resonanz schwingenden Unruhen bereits von der Zifferblattseite her ersichtlich. Dabei synchronisieren sich diese gegenseitig und der Gang der beiden Hemmungen wird durch ein Differenzialgetriebe zusammengeführt und gemittelt. Schlicht genial.

Neuheiten 2017 – Ressence

13.12.2017Ressence

Nach dem Typ 1, Typ 3 und letztes Jahr dem Typ 5, hätte man dieses Jahr den Typ 7 oder zumindest etwas zwischendrin erwarten können. Doch selbst bei der Namensgebung seiner Modelle und der Abfolge derer Lancierungen, lässt sich Benoît Mintiens nicht von gängigen Konventionen und Erwartungen lenken. Er macht einen Schritt zurück, wenn auch nur bei der Namensgebung, und kreiert ein komplett neues Gehäuse für den Typ 1 und nennt ihn sinnigerweise Typ 12. Dieses neue Gehäuse ist weniger dematerialisiert als seine Vorgänger. Es ist zum ersten Mal aus Edelstahl, hat eine Kissen-Form und nimmt einige Codes klassischer «Dress Watches» auf. Wie alle anderen Uhren von Ressence, hat auch diese keine Krone. Erleichtert wird das Aufziehen und Richten der Uhr aber durch das Ausklappen eines praktischen Hebels auf der Rückseite der Uhr. Dieser erinnert an das Aufziehen alter Wanduhren. Dabei lässt der Industriedesigner Mintiens sein zur Marke gewordenes Mantra «renaissance de l’essentiel – Ressence» nicht aus den Augen und erschafft erneut einen höchst aufwendigen Zeitmesser der die «Wiedergeburt des Wesentlichen» perfekt verkörpert.

Neuheiten 2017 – Meistersinger

07.12.2017Meistersinger

Zum ersten Mal wird es dieses Jahr bei Meistersinger richtig sportlich. Zwar gibt es bereits Chronographen mit dem für Meistersinger so typischen Einzeiger-Prinzip, doch werden diese stets in einem klassischen, eleganten Gehäuse angeboten. Das Gehäuse der neuen Salthora Meta X hingegen, wirkt mit dem markanten Kronenschutz kräftig und die sportliche Dreh-Lunette verleiht der Uhr einen geradezu energischen Charakter. Geblieben ist selbstverständlich der «Solo-Zeiger», welcher auch diese neue Uhr zu einer richtigen Meistersinger macht. Ausnahmsweise zeigt dieser eine Zeiger für einmal ganz gewöhnlich die Minuten an, denn die Stunden werden, von einem speziell entwickelten Mechanismus, in einem Fenster bei 12 Uhr angezeigt. Somit spricht Meistersinger mit der Salthora Meta X gleich zwei neue Kundensegmente an: Diejenigen, die es etwas robuster brauchen oder mögen und gleichzeitig auch diejenigen, welche die Pure Ästhetik des Einzeiger-Prinzips schätzen, trotzdem jedoch einen konventionellen Minutenzeiger bevorzugen. Aber auch dieser Zeitmesser ist eine richtige Meistersinger und wird seinen Besitzer keinesfalls mit Sekunden hetzen.

Neuheiten 2017 – Armin Strom

01.12.2017Armin Strom

Vermochten die kreativen Macher von Armin Strom in der Vergangenheit mit konstanter Regelmässigkeit mit einem neuen Uhrwerk zu überraschen, so wurde dieses Jahr gleich ein komplett neues Konzept vorgestellt. Dieses neue Konzept heisst: Watch Configurator. Es verbindet die ungewohnt grosse Fertigungstiefe im eigenen Haus mit dem immer grösser werdenden Wunsch der Uhrenliebhaber nach Individualität und nutzt die neusten technologischen Möglichkeiten gekonnt. Dabei sucht sich der Kunde zunächst das gewünschte Uhrwerk aus. Anschliessend kann er Farben, Gravuren und wenn gewünscht sogar eine Skelettierung wählen. Das eigens entwickelte Online-System bietet dem Nutzer darüber hinaus die Möglichkeit, Gehäusematerial, Art und Farbe von Zifferblatt und Zeigern, die Schliesse sowie kleinste Details, wie etwa die Farbe der Naht am gewünschten Armband, selbst zu bestimmen. Damit man bei all diesen Möglichkeiten nicht den Überblick verliert, die Dimensionen der Uhr auf seinem Handgelenk betrachten, die Materialien erfühlen und die Faszination erleben kann; dafür aber sind und bleiben wir bei Uhrsachen zuständig.

RJ-Romain Jerome DNA of famous legends

11.12.2013Die Firma ist jung, lag schon einmal am Boden und erlebt, seit Manuel Emch am Ruder steht, einen famosen Aufschwung. Der Grundstein des Erfolgs dieser Nischenprodukte liegt im ebenso augenzwinkernden wie innovativen Umgang mit Legenden. Und in schier unerschöpflicher Kreativität, gepaart mit Fleiss und akribischer Umsetzung.

Er war keine 30, als er CEO der Firma Jaquet Droz wurde, und damit einer der Jüngsten, die jemals an der Spitze einer Uhrenmarke standen. Und nicht mancher hat die kreative Qualität des vielseitig begabten Tausendsassas Manuel Emch.

Nach mehreren erfolgreichen Jahren in dieser Funktion, mit einiger Freiheit, aber eben doch eingebunden in die Strukturen der grossen Swatchgroup, zog es Emch zu neuen Abenteuern. Die 2004 gestartete Firma «RJ – Romain Jerome» aus Genf sollte sich als ideale Spielwiese entpuppen. Bei seinem Antritt 2009 verliefen die Anfänge allerdings alles andere als geordnet und gesittet. Der vorherige CEO hatte zwar viele Ideen gehabt, doch bei der seriösen Umsetzung haperte es gewaltig. Ein weiteres grosses Manko war das Fehlen einer eigentlichen Produktion, es wurde alles ausgelagert. Kurz nach seinem Arbeitsantritt in Genf wollte Emch die Produktion bei seinem Hauptzulieferer besuchen. Man beschied ihm am Telefon, dass es gut sei, dass er sich gerade melde – die Firma sei nämlich in Liquidation. Emch, Mann der Tat mit Talent zur Improvisation, mietete kurzum einen Lieferwagen, fuhr beim besagten Zulieferer vor und packte eigenhändig sämtliche Romain Jerome-Uhren und die vorhandenen Bestandteile ein. Kartons, von denen zum Teil nicht einmal klar war, was sie überhaupt enthalten. «Ziemlich herausfordernd» nennt Emch rückblickend diesen schwierigen Moment, mit einem Schmunzeln im Gesicht.

Das wirklich Gute war aber die bereits aufgegleiste Idee der «DNA», die in die Uhrengehäuse oder Zifferblätter integriert wird. 2007 hatten die Vorgänger die Modelle der «Titanic»-Serie lanciert, die Spurenelemente aus dem Wrack des legendären Ozeanliners enthielt. Auch die «Moon-DNA»-Serie war schon angedacht.

Visionär und Realist

Emch hakte hier ein und entwickelte die Grundidee mit der ihm eigenen Gründlichkeit weiter. Er ist nicht nur Visionär, sondern auch Realist. Die Kollektionen wurden mit grosser Präzision und Konsequenz ausgebaut. Wenig Schlaf, ein gutes Netzwerk und das Vertrauen der Aktionäre sorgten dafür, dass die Firma innert zwei Jahren Fuss fassen konnte. Professionelle Strukturen für Produktion, Design, Marketing und Vertrieb wurden aufgebaut. Emch scharte eine verschworene Crew um sich, teils aus früheren Weggefährten, auf die er zählen, und die er zu Höchstleistungen motivieren konnte. Seit er am Ruder ist, sorgt «RJ – Romain Jerome» regelmässig für viel Aufsehen. Dies in erster Linie mit den unverkennbar und eigenwillig gestylten Uhren. Aber auch mit extrem pfiffigen, grafisch und illustrativ hervorragenden Werbemotiven.

Herzstück bildet das «DNA of famous legends»-Prinzip: Elemente aus der Titanic, aus Mondgestein oder – in einer Blitzumsetzung kurz nach dessen Ausbruch – Lava des isländischen Vulkans Eyjafjallajökull. RJ Capsules heisst die andere Kollektion mit Umsetzungen wilder Ideen, die teils Bezug auf die Jugendheldenlegenden Emchs nehmen. So wird ein DeLorean-Auto, bekannt aus den kultigen «Back to the Future»-Filmen, verewigt, aber auch die Freiheitsstatue in New York. Homöopathische DNA-Spuren sozusagen, aber in ihrer Echtheit garantiert. Einen weiteren Coup landete Emch mit den «Space Invaders»- und «Pac-Man»-Modellen, einer Art Liebeserklärung des bekennenden Spielers dieser Mütter aller Computerspiele. Seine Affinität zu Moderner Kunst kam zum Zug beim Projekt einer Uhr mit dem Künstler John Armleder. Und den inneren Rocker lebte er mit dem neuesten Streich aus, der «Tatoo-DNA»-Uhr, die mit dem legendären Londoner Tätowierkünstler Mo Coppoletta entstand.

Aber auch uhrentechnisch höchst interessante Leckerbissen führt RJ-Romain Rerome unterdessen in der Auswahl. Das in Zusammenarbeit mit dem kongenialen Genfer Konstrukteur Jean-Marc Wiederrecht entwickelte Modell «Spacecraft» erinnert im Aussehen an eine Mischung aus Darth Vader-Helm und Siebziger-Jahr-Science-Fiction-Raumschifftacho. Unter der kantigen Titanhaube steckt dann feinste, subtile Mechanik.

Sonderedition «Uhrsachen»

11.12.2013Die Bezeichnung «Grand Cru» bezieht sich in der Regel auf Wein und gilt als Synonym für besondere Qualität. Für Uhren ist diese Bezeichnung eher ungebräuchlich. Würde es sie aber geben, so würden die Sondereditionen von Uhrsachen bestimmt auch dazugehören.

Es ist für Uhrsachen zur Tradition geworden, in regelmässigen Abständen limitierte Sondereditionen mit Partner-Marken zu lancieren. Für Uhrsachen’s neusten Coup fiel die Wahl auf Vogard. Vogard ist der Spezialist für Weltzeituhren und die einzige Marke überhaupt, die sich ausschliesslich mit den Zeitzonen beschäftigt. Diese werden mit dem von Vogard patentierten Einstellmechanismus direkt über die Lunette eingestellt. Es liegt nahe, dass bei dieser neusten Sonderedition für die Kennzeichnung des «Längengrades +1» nicht etwa Paris oder Berlin steht, sondern Uhrsachen und Bern. Doch damit hört die Individualisierung nicht auf. Das Zifferblatt und der 24-Stunden Zeiger wurden in den Hausfarben Schwarz und Orange gestaltet. Auch die Komposition der weiteren Komponenten ist ausschliesslich in dieser Sonderedition erhältlich. Es gibt zwei unterschiedliche Versionen, welche auf je 10 Stück limitiert sind. Die eine mit einem matten Stahlgehäuse und einem schlichten schwarzen Zifferblatt, die andere mit einem PVD beschichteten schwarzen Gehäuse und einem Zifferblatt aus massivem Karbon. Beide Varianten werden von einem mechanischen Uhrwerk mit automatischem Aufzug angetrieben, welches in den Ateliers von Vogard zur perfekten Weltzeituhr getrimmt worden ist.

Vogard: Zeitzonen einfach gemacht

Für Dominik Maegli stand fest, dass auch nach der Übernahme von Uhrsachen durch die Familie Maegli diese aussergewöhnlichen Kooperationen, stets dem Kredo «tick different» folgend, weitergeführt werden sollen. Und er ist sich sicher, dass er auch für dieses neuste Projekt mit Mike Vogt den richtigen Partner gefunden hat. Dieser gründete 2002 die Marke Vogard (zusammengesetzt aus Vogt und Avantgarde). Da Vogt keine halben Sachen mag, verpflichtete er einen renommierten Uhrmacher für die Entwicklung seiner Zeitzonenkomplikation. Entstanden ist eine Uhr mit einem verblüffend cleveren Mechanismus. Wird der unterhalb der Krone angebrachte Hebel gelöst, kann man die Drehlunette bewegen, und dies in beide Richtungen. Dieser Drehring ist mit dem normalen Stundenzeiger und einem 24-Stundenzeiger gekoppelt. Auf diese Weise kann jederzeit abgelesen werden, welche Zeit an einem bestimmten Ort auf der Welt ist. Der 24-Stundenzeiger hilft dabei herauszufinden, ob an der Zieldestination Tag oder Nacht ist. Dieses Feature ist äusserst praktisch, nicht nur für den Reisenden. Auch wenn Sie Ihren Freund in Kalifornien oder den Produktionschef in China anrufen möchten, hilft der «Timezoner». Einfach schnell die Lunette auf «Los Angeles» oder «Hong Kong» drehen und schon sieht man, ob die Zeit dafür opportun ist.

Eine patentierte Weltneuheit schuf Mike Vogt schliesslich mit der Indikation der Sommerzeit. Auch in diesem Fall gilt: Die besten Lösungen sind oft die einfachen. Mit einem «S», verbunden mit einem Strich zu den entsprechenden Destinationen, stellt man die Lunette ganz einfach auf die Sommerzeit ein. Die Erfindung ist so gut, dass sie sogar von anderen kopiert wurde. Der Schutz des geistigen Eigentums konnte aber erfolgreich durchgesetzt und dessen Missachtung mit einer Schadenersatzzahlung bestraft werden.

Die Uhren von Vogard sind solide und robust gebaut. Die wichtigsten Werkskomponenten wie Platine und Räderwerk entwickelt Vogard in Eigenregie. Als Basisantrieb dient ein Valjoux 7750 Werk, das reichlich modifiziert wird, bevor es mit der Vogard-Platine und der Komplikation verbunden wird. Grosser Knackpunkt war die Übertragung der Lunettendrehung auf die Achse, auf der die Zeiger sitzen. Die Komponenten für dieses Modul werden von hochqualifizierten Zulieferbetrieben in der Region Biel exklusiv für Vogard gefertigt. Die gesamte Endmontage wird in den Ateliers von Vogard, in dem an die Uhrenmetropole Biel angrenzenden Städtchen Nidau, vorgenommen.

Auch die Konstruktion und Fertigung des Gehäuses sind sehr komplex. Es misst 43 mm Durchmesser und ist 10 bar wasserdicht. Der Hebel für die Aktivierung der Drehlunettenfunktion sowie die spezielle Öffnung für das Kronenrad stellen hohe Anforderungen an den Gehäusebauer. Das gewölbte Saphirglas und die massiven Anstösse geben der Uhr einen Look, der Stärke und Vertrauen ausstrahlt.

Starke Partnerschaften

Somit ist klar, dass Vogard definitiv der passende Partner für die vierte «Uhrsachen-Edition» ist. Die Marke widerspiegelt auf das Vortrefflichste die von Uhrsachen geschätzten Werte.

Den Startschuss dieser mittlerweile legendären Kooperationen machte Uhrsachen mit dem Uhrenhersteller Meistersinger mit der «Uhrsachen-Einzeigeruhr». Deren Erfolg war überwältigend: Alle 75 Uhren waren innerhalb kurzer Zeit ausverkauft. Das machte Mut für weitere Projekte. In Zusammenarbeit mit der Bieler Uhrenfirma Glycine folgte die «Coral Diver». Auch diese robuste Taucheruhr wurde natürlich in den Uhrsachen-Hausfarben Schwarz und Orange gestaltet. Von der limitierten Serie wurden 50 Uhren mit orangem Superluminova-Zifferblatt und 50 Uhren mit schwarzem Zifferblatt hergestellt. Von beiden Varianten sind noch wenige Stücke erhältlich. Der dritte Streich gelang mit der «Uhrsachen-Turbine» von Perrelet. Abraham-Louis Perrelet erfand 1778 den automatischen Aufzug und revolutionierte damit die Uhrmacherei. An diese wegweisende Erfindung erinnert der frei drehende Turbinenflügel auf der Zifferblattseite. Dabei kontrastieren die orangen Zeiger wunderschön auf dem schwarzen Hintergrund. Sämtliche Zeitmesser, aus dieser auf lediglich 10 Exemplare limitierten Serie, fanden schnell einen neuen Besitzer und sind somit bereits vergriffen.

Der erneute Erfolg dieser «Uhrsachen-Editionen» festigt die kühnen Pläne für weitere Kooperationen, die immer ein wenig anders ticken werden.

Uhrsachen geht auf eine mystische Reise mit RJ-Romain Jerome

23.01.2013Uhrsachen tickt auch im neuen Jahr, und unter neuer Führung immer noch anders. Dies beweist die neue Partnerschaft mit der Genfer Uhrenmarke RJ-Romain Jerome. Auch bei RJ tickt man ein wenig anders. Wer sonst käme auf die Idee, Uhren aus original Stahl-Teilen der Titanic zu bauen und eine Silberlegierung mit Mondstaub-Partikeln zu kreieren? Die noch junge Uhrenmarke (2004 gegründet) prosperiert unter der Leitung von Manuel Emch. Aufmerksamen «Tick different»-Lesern ist dieser junge Non-Konformist natürlich keine unbekannte Person. War er doch für die Wiedergeburt und den Aufbau von Jaquet Droz, so wie wir diese wundervolle Marke heute schätzen und lieben, verantwortlich.

RJ-Romain Jerome’s einzigartiges Konzept heisst «DNA of famous legends». RJ ermöglicht es dem Träger dieser höchst emotionalen Zeitmessern ein Stück Geschichte am Handgelenk zu tragen. Denn diese Uhren sehen nicht nur aussergewöhnlich aus, sie sind es auch. Jeder Zeitmesser enthält DNA einer zeitgenössischen Legende. Dies reicht von der legendären Titanic, über die Mondlandung bis hin zu dem Computer-Spiel «Space Invader», welches eine ganze Generation Jugendlicher in seinen Bann zu ziehen vermochte. Es scheint als seien dem kreativen Team um Manuel Emch keine Grenzen gesetzt. Obwohl sich diese Zeitmaschinen in einem für die Uhrmacherei sehr ungewöhnlichen Universum bewegt, sind sie nach höchstem Qualitätsstandart gefertigt. Gerade auch den Zifferblättern wird besonders grosse Aufmerksamkeit geschenkt. Entweder sind dies überaus komplizierte technische Konstruktionen oder sie werden, wie zum Beispiel das Zifferblatt der EYJAFJALLAJÖKULL-DNA (aus Lavagestein des Isländischen Vulkans), im Atelier von Daniel Haas hergestellt. Auch der Name Daniel Haas sollte dem regelmässigen «Tick different»-Leser bekannt sein. So wurde in der Ausgabe N° 4 seine höchst seltene Arbeit, das Herstellen von Mineralien-Zifferblättern, ausführlich beschrieben.

Konnte sich RJ-Romain Jerome in der Bijouterie Maegli in Solothurn bereits äusserst erfolgreich etablieren, so geht die Invasion dieser fantastischen Marke mit einer geballten Ladung an Kreativität weiter nach Bern. Hier bei Uhrsachen ist RJ gut gelandet und bereit die Handgelenke von denen zu schmücken, welche sich auf das Einzigartige, das Mystische und das Aussergewöhnliche dieser emotionalitätsgeladenen Zeitmesser einlassen wollen.

RJ-Romain Jerome bei Uhrsachen

Gerne tauchen wir mit Ihnen ein in die Welt von RJ, erzählen Ihnen die faszinierenden Geschichten, welche die Marke umgeben und beraten Sie bei der Wahl ihres persönlichen RJ-Zeitmessers. Doch auch wenn unsere Dienstleistungen noch so umfangreich sind, in einem Punkt sind Sie auf sich alleine gestellt. Sie selbst müssen Ihrer Partnerin erklären, weshalb ein erwachsener Mann sich einen, einem Raumschiff ähnelnden Gegenstand ums Handgelenk bindet.

Ulysse Nardin Classico Luna: Mondphasen einmal anders

04.10.2012Uhren mit Mondphasenanzeige sind nicht sehr verbreitet. Meist sind sie dann sehr ähnlich, und in der Sache relativ banal. Doch es gibt pfiffige Ausnahmen

Die Classico-Serie von Ulysse Nardin bestand bis anhin aus schön flachen Uhren mit der klasssischen Dreizeiger-Datums-Konfiguration. Die Linie erhält jetzt eine Erweiterung mit den neuen Modellen Classico Luna, in Damen- und Herrenausführung, mit einer aussergewöhnlichen Mondphasenanzeige.

Das Prinzip dieser Anzeige ist indes bei Ulysse Nardin nicht gänzlich neu, es basiert, einmal mehr, auf den Arbeiten von Ludwig Oechslin im Zusammenhang mit dem limitierten Uhrmacher-Meisterwerk «Moonstruck». Sie gibt den Umlauf des Monds in einer sehr präzisen und realistischen Darstellung wieder. Der Mond reflektiert das Licht der Sonne, während er sich im Uhrzeigersinn um die Erde dreht. Bei der Classico Luna zeigt sich der Lichteinfall am eigenen Mond, der sich innerhalb von 12 Stunden einmal um das Zentrum des Zeitmessers – ein Abbild der Erde – dreht. Bis zur Vollendung des 29,5 Tage dauernden Mondzyklus wechselt die Farbe der Mondphasenscheibe mit dem ab- beziehungsweise zunehmenden Mond. Das Ablesen der Mondphase ist damit sehr einfach. Etwas komplexer ist die Einstellung, die mit einem Drücker im Gehäuse vorgenommen wird.

Die Classico Luna hat ein Automatikwerk, und es gibt sie als Herrenuhr mit 40 und als Damenuhr mit 35 mm Gehäusedurchmesser, jeweils in Stahl oder 18 Karat Roségold. Die Herrenausführung ist elegant und schlicht, bei den Damenmodellen gibt es die beliebten Details wie ein Zifferblatt aus Perlmutt, mit Diamantindexen sowie, je nach gewünschtem Glamourfaktor und Budget, reichlich Diamantenbesatz auf Lunetten und Bandanstössen.

Neuheiten 2012 von Glycine: Kontinuität statt Revolution

10.04.2012Nach der Übernahme durch Stephan Lack im Jahr 2011 war man gespannt, was Glycine 2012 an Neuheiten präsentieren würde. Glycine-Fans können beruhigt sein: Der neue Eigentümer setzt auf Kontinuität.

Die legendärste Uhrenfamilie von Glycine heisst Airman. Als 1953 der erste Airman erschien, war er revolutionär, denn Uhren mit verschiedenen Zeitzonen gabe es so gut wie keine. Seither hat Glycine das Thema immer wieder neu interpretiert. 2011 wurde der Airman SST Chronograph vorgestellt, in einem kissenförmigen Gehäuse mit 43 mm Durchmesser, das so typisch ist für die späten 60er Jahre. SST steht für Super Sonic Transport, dem Projekt des ersten Überschall-Passagierflugzeugs von Boeing in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, als der Glaube an die Technik durch nichts zu bremsen war. Als Hommage ist auf dem Boden eine Reliefgravur dieses Flugzeugs zu sehen, das nie über das Stadium eines Projekts hinausgekommen ist.

Nun folgt mit dem Airman SST12 bereits die 25. Generation des Airman. Mit dieser Uhr kann man drei Zeiten ablesen: Ein Zeiger zeigt die Ortszeit im 12-Stunden-Format an, ein zweiter (der rote) kann individuelle auf eine zweite Zeitone eingestellt werden. Die unter dem Glas angebrachte zusätzliche Drehlunette schliesslich ermöglicht die Anzeige einer dritten Zeit. Gedreht wird sie über eine originalgetreue Schlitzkrone auf der 2-Uhr-Position, die man ganz einfach mit einer Münze bedient.

Wie fast immer bei den Airman-Modelen ist auch die SST12 in einer „Puristen-Version“ lieferbar, als 24-Stunden-Uhr, die dann allerdings nur noch zwei Zeitzonen anzeigt. Das Zifferblatt gibt es in schwarz oder mit einem schwarzblauen Farbverlauf.

Sehr „Seventies-like“ ist die Version mit schwarzem Zifferblatt und oranger Drehlunette. Bei der Technik setzte man auf Bewährtes: Das ETA 2893-2 versieht seit vielen Jahren in manchen Airman-Modellen seinen Dienst, so auch im SST12. Den Airman SST gibt es ab CHF 1750.-

Neue Varianten des Combat Sub

Auch der robuste Taucher Combat Sub ist schon einige Jahre ein sicherer Wert in der Glycine-Kollektion. Er besticht durch sein solides 42 mm-Gehäuse mit Saphirglas, seine gute Ergonomie und durch sein exzellentes Verhältnis von Preis und Leistung. Hier bekommt man wirklich viel Qualität für sein Geld – eine ideale Uhr für viele Lebenslagen. Unter der neuen Führung bringe Glycine ein wenig mehr „Lifestyle“ in ihr Sortiment. Neu sind zwei Modelle in schwarz PVD-beschichtetem Gehäuse: der edle „Golden Eye“ mit braun-/goldener Lunette und nobler vergoldeter Krone und Zeigern sowie der mystische, ganz in schwarz gehaltene, gut getarnte Combat „Stealth“.

Neu im Angebot sind schicke Stoffbänder, die gut mit den neuen Farbvarianten der Combat Sub harmonieren. Aber auch das bewährte, massive, matt gebürstete Stahlband ist noch erhältlich.

Airman 17 und 18 in einer königlichen Ausführung

Einen leichten Facelift gab es auch noch für die Modelle Airman 17 und Airman 18. In der Version „Royal“ erhalten sie eine Lunette mit einem Inlay aus 18 Kt. Rotgold, was der Uhr zu viel Schick verhilft.

Mit Jaermann & Stübi beim Golfen zählen und umrechnen

03.04.2012Die raffinierten Golfuhren von Jaermann & Stübi sind bei Uhrsachen seit ihrer Lancierung im Sortiment – ja, wir waren sogar der allererste Kunde des innovativen jungen Unternehmens, das sich unterdessen auf dem Markt etablieren konnte. Mit der Trans Atlantic wird die Kollektion nun um ein neues Modell ergänzt.

Golf wurde in England erfunden. Unmögliche Masseinheiten auch. Beides hat man in viele Länder exportiert. An vielen englisch beeinflussten Orten rechnet man nach wie vor in Yards (und noch in einigen anderen kuriosen Einheiten). Ein Yard entspricht ca. 3 Fuss oder 0.91 Metern. Gemäss Wikipedia wurde das Yard schon im Jahr 1011 von König Heinrich I. als „Abstand von seiner Nasenspitze bis zur Daumenspitze seines ausgestreckten Armes“ festgelegt. Erst seit Ende des 19. Jahrhunderts wird das Yard vom Meter abgeleitet. Und um es ja nicht allzu einfach zu machen, gilt ein amerikanisches Yard 914,4019 mm, ein englisches hingegen 914,3993 mm. Immerhin konnte man sich 1956 darauf einigen, dass ein Yard international als 0,9144 Meter definiert wird. Die Briten verpflichteten sich 1973, sich der europäischen metrischen Systematik anzupassen, mit einer Übergangsfrist, die ursprünglich bis 2010 hätte gelten sollen, jetzt aber auf unbestimmte Zeit verlängert wurde. Item.

Urs Jaermann spielt auf beiden Seiten des Atlantiks Golf. Er mochte nicht warten, bis endlich ein einheitliches, vernünftiges Messwesen eingeführt wird und konzipierte darum flugs einen in die Golfuhr integrierten Yard-Meter-Umrechner. Das tönt komplizierter, als es ist: Auf einer Tabelle auf der drehbaren Lunette sind bei den Yards die entsprechenden Meterzahlen aufgedruckt. Einfache Lösungen waren schon meistens die besten.

Jaermann & Stübi Trans Atlantic Chronometer

Der neue Trans Atlantic Chronometer kommt in einem sehr noblen grünen Farbkonzept ans Golfer-Handgelenk und hinterlässt auf oder auch neben dem Green einen exzellenten Eindruck.

Sonst bleibt bei der bewährten Golfuhr vieles beim Alten: Der geniale mechanische Golfzähler zeigt weiterhin die Anzahl Schläge pro Loch, die gespielten Löcher, die Gesamtzahl Schläge sowie einen Handicap-Vergleich an. Neu ist das automatische Uhrwerk A10 auch chronometerzertifiziert und hat somit die strengen Tests der C.O.S.C. bestanden. Verbessert wurde auch der Rückstellmechanismus, mit dem man am Ende der Partie alle Zähler wieder in die Ausgangsstellung bringt. Und auch die Zeiger wurden überarbeitet, sie sorgen jetzt für eine verbesserte Ablesbarkeit.

Und neu ist auch der Preis: Jaermann & Stübi konnte die Preise generell um einige Prozente senken – der neue Chronometer ist mit Kautschukband für CHF 8000.- erhältlich.

Die Turbine taucht ab

31.03.2012Mit dem Modell Turbine, 2009 vorgestellt und seither in verschiedensten Varianten aufgelegt, gelang Perrelet auf Anhieb ein Achtungserfolg. Jetzt folgt das Tauchermodell. Völlig neu war die Idee mit einem auf dem Zifferblatt drehenden Turbinenflügel. Uhrsachen brachte von dem Modell gar eine limitierte Serie in den Hausfarben schwarz/orange auf den Markt, die im Nu ausverkauft war. An der Baselworld 2012 erhielt die Turbinen-Familie nun Zuwachs. Zum Thema Fliegerei gesellt sich nun das Thema Wasser. Turbine Diver heisst die Neuvorstellung, bei der der Rotor mit seinen 11 elegant geschwungenen Schaufeln an eine U-Boot-Schraube erinnert. Raffiniert ist das mit der Leuchtmasse Superluminova bedeckte eigentliche Zifferblatt im Hintergrund. Wenn sich die „Schraube“ dreht, scheint es leuchtend hindurch. Das Gehäuse aus Stahl (als Variante auch mit einer schwarzen DLC-Beschichtung) mit Saphirglas auf Vorderseite und im Gehäuseboden passt mit seiner aufwendigen Konstruktion bestens in die Perrelet-Familie. Es ist mit 47,5 mm Durchmesser gross, aber ergonomisch schlau geformt, was sich positiv auf die Tragbarkeit auswirkt. Natürlich hat sie Alles, was zu einer richtigen Taucheruhr gehört: Eine innenliegende Drehlunette fürs Einstellen der Abtauchzeit, in verschiedenen Farbkombinationen markant und für gute Ablesbarkeit gestaltet. Und eine Wasserdichtigkeit von 30 atm, was in der Theorie für eine Tauchtiefe von 300 Metern ausreichend wäre. Im Innern tickt das mechanische Werk P-331 mit automatischem Aufzug. Es wird von Soprod produziert, der Werkproduzentin, die in Händen des selben Besitzers ist wie die Firma Perrelet – wodurch es sich sogar Manufakturwerk nennen lassen darf.

Nomos Zürich – definitiv ein zukünftiger Klassiker

31.03.2012An Humor fehlte es den Nomos-Macherinnen und -Machern noch nie. Und auch nicht an einer Prise Augenzwinkern. So muss man sich als Uhrenfirma aus Glashütte im Osten Deutschlands erst mal trauen, eine Uhr „Zürich“ zu nennen. Doch dafür gibt es gute Gründe.

Als leichte Verneigung in Richtung Zürich wollen die Glashütter die Namensgebung der Uhr verstanden wissen. Sicher ist es aber eine Verneigung vor Hannes Wettstein, dem leider zu früh verstorbenen Zürcher Gestalter und Designer. Er konnte seinen letzten Uhrenwurf nicht mehr vollendet in den Händen halten.

„Zürich“ heisst die Uhr von Nomos, die seit Ende 2009 erhältlich ist, anfangs nur in homöopathisch kleinen Stückzahlen. Viel Gutes aus zwei Welten trifft bei der „Zürich“ zusammen. Wettsteins Handschrift ist unverkennbar, gerade die Form der Anstösse und des Gehäuses erinnern an die letzten mechanischen Uhrenmodelle, die der Zürcher für Ventura erschaffen hatte, die legendäre „MyEgo“-Serie. Und dass sie in Glashütte seriös Uhren bauen können, beweisen die Menschen von Nomos seit Jahren aufs Neue.

Für eine Nomos ist die „Zürich“ mit ihren 40 mm Durchmesser eine grosse Uhr. Dank ihrer feinen Lunette wirkt sie eher noch etwas grösser als andere Uhren dieses Formats. Das klassisch-elegant gestaltete Zifferblatt mit seinen aufgesetzten rhodinierten Indexen ist ein Musterbeispiel von Aufgeräumtheit. Alles ist perfekt an seinem Platz, kein Detail zu viel, keine Information zu wenig. Ein echter Wettstein. Das Zifferblatt gibt es in vier Farbvarianten: Nomos-klassisch weiss versilbert oder anthrazitfarben, oder in braungold oder blaugold galvanisiert, mit einem sehr effektvollen Strahlenschliff. Das Ganze mit oder ohne Datum, mit den entsprechenden Nomos-Werken Zeta beziehungsweise Epsilon, beide mit automatischem Aufzug und bestens bekannt und bewährt aus dem Tangomat.

Ulysse Nardin: Marine Chronometer Manufacture

30.03.2012Jahre wurde an seiner Entwicklung gearbeitet. 2011 wurde es an der Baselworld vorgestellt. Und jetzt erscheint die erste Armbanduhr von Ulysse Nardin mit dem lange erwarteten Kaliber UN-118. Standesgemäss in Form eines Marine Chronometers.

Die Marine-Kollektion ist bei Ulysse Nardin seit Jahren ein sicherer Wert und steht für elegante Uhren, die gleichzeitig dank ihrer Wasserdichtigkeit für jede Lebenslage geeignet sind. Nun kommt die neueste Ergänzung der erfolreichen Serie, und wie.

Marine Chronometer Manufacture heisst die Uhr, in einem 45 mm grossen Gehäuse aus 18 Kt. Roségold. Sie ist die legitime Hommage an die Vergangenheit von Ulysse Nardin, die ihre erste weltweite Berühmtheit dem Bau von Deckschronometern verdankt. Über die Entwicklungen bei Ulysse Nardin haben wir an dieser Stelle schon oft berichtet. Im neuen Manufakturkaliber UN-118 fliessen nun sehr viele Erfindungen und Erfahrungen der innovativen Firma aus Le Locle ein. Massgebend sind die eigene Hemmung aus DiamonSil-Teilen und die patentierte Unruhe mit einer Siliziumspirale. Von hohem Alltagsnutzen ist sicherlich die Datumsschnellkorrektur, die vorwärts und rückwärts gedreht werden kann (wie man das aus den GMT Big Date-Modellen von Ulysse Nardin schon länger kennt). Und ganz schön praktisch ist die hohe Gangreserve von rund 60 Stunden. Wie es sich gehört, ist das Werk von der C.O.S.C chronometerzertifiziert.

Besonders ist auch das Zifferblatt dieser Schönheit. Ulysse Nardin hat 2011 im Sinn einer Nachfolgereglung ihren langjährigen Lieferanten Donzé Cadrans in Le Locle übernommen. Diese Firma ist wegweisend in der Herstellung von Emaille-Zifferblättern, besonders in der berühmten, enorm aufwändigen Technik des émaille cloisonné. Für die limitierte Serie stellten die Emaille-Künstler nun ein dreiteiliges Zifferblatt in reinem Weiss her, wundervoll detailreich gefertigt.

Für diejenigen, die bei den 350 Stück leer ausgehen gibt es die unlimitierte Version in einem Titan-/Stahlgehäuse mit eine schwarzen Zifferblatt, wahlweise auch mit einer Goldlunette. Die inneren Werte sind dieselben.

Die technischen Daten:

Gehäuse: ø 45 mm, in Rotgold (limitierte Serie) oder Titan/Edelstahl, verschraubte Krone, Saphirglas auf Vorder- und Rückseite

Wasserdichtigkeit: 20 atm (200 Meter)

Werk: Manufakturkaliber UN-118, 50 Steine, Patentierte Hemmung und Unruhe, Siliziumspirale

Gangreserve: ca. 60 Stunden

Schade nur, dass der 2011 verstorbene Firmenpatron Rolf Schnyder diese Uhr nicht mehr erleben durfte. Sie ist eines seiner vielen Vermächtnisse.

Qlocktwo W – Zeit in Worten jetzt auch fürs Handgelenk

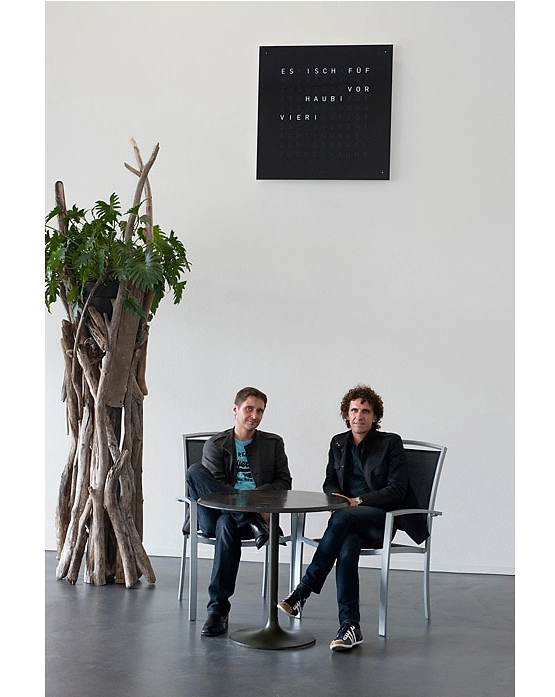

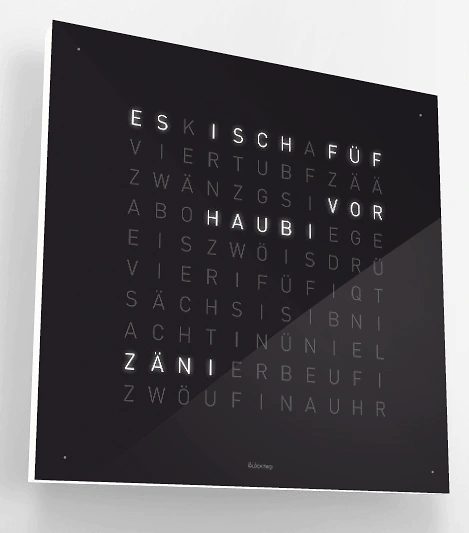

28.03.2012Als Weltpremiere präsentierte das deutsche Gestalterduo Biegert & Funk an der Baselworld 2012 mit der Qlocktwo W eine vollkommen neuartige Armbanduhr. Ein echter Kontrapunkt zur traditionellen Uhrmacherei, die in Basel dominiert.

Nach dem grossen Erfolg mit der Wanduhr Qlocktwo und der Tischuhr Qlocktwo Touch war es absehbar, dass das geniale und verblüffende Prinzip der „Zeit in Worten“ auch in Form einer Armbanduhr umgesetzt würde. Die Frage war nur, ob das überhaupt technisch und ästhetisch machbar sein würde. Die Qlocktwo W liefert nun den Beweis, dass das Konzept auch am Handgelenk stimmt, und dies sehr überzeugend.

Der Grundaufbau ist bei der gesamten Qlocktwo-Familie derselbe: Auf den ersten Blick sichtbar ist eine Matrix aus 110 Buchstaben, die nicht sofort einen Sinn ergeben. Durch das richtige Ansteuern leuchten die im Hintergrund montierten LED und zeigen Wörter an, um die Zeit in Fünf-Minuten-Schritten zu beschreiben. Für die minutengenaue Anzeige dienen vier kleine Punkte unterhalb der Zeichen. „Es ist fünf vor sieben“ heisst es dann beispielsweise.

Die Grundform der Qlocktwo W ist quadratisch, so wie bei den grösseren Vorbildern. Mit dem äusserst flachen, 35 x 35 mm grossen, fein satinierten Stahlgehäuse mit Saphirglas macht sie auch auf feinen Handgelenken eine gute Figur. Zum Leben erweckt wird sie per Knopfdruck, wie man das von den allerersten Digitaluhren mit den roten LED-Schriften kennt. Über den Drücker werden auch die weiteren Funktionen wie Datums- oder Sekundenanzeige aufgerufen.

Das Design ist schlicht und modern. Dank seiner klaren Reduktion aufs Wesentliche wird es sämtliche Moden überdauern – die Uhr hat, wie ihre beiden grösseren „Vorfahren“, das Potential zum echten Klassiker. Qlocktwo und Qlocktwo Touch wurden seit ihrem Erscheinen weltweit mehrfach preisgekrönt. Man kann davon ausgehen, dass dies auch bei der Qlocktwo W der Fall sein wird. Auch sie wird nicht nur bei Design-Aficionados eine grosse Fangemeinde finden, sondern auch bei Menschen mit einem Hang zur Poesie und einem differenzierten Zugang zur Zeit.

Die Reaktionen in Basel waren überaus positiv. Selbst Uhrmacherlegenden wie Laurent Ferrier, aber auch viele Brancheninsider zeigten sich vollkommen neidfrei begeistert vom Konzept der beiden deutschen Newcomer.

Die Qlocktwo W wird ab Herbst 2012 in verschiedenen Varianten zu Preisen ab CHF 770.- auf den Markt kommen. Zur Auswahl stehen ein satiniertes oder ein poliertes Edelstahlgehäuse sowie ein satiniertes mit zusätzlicher schwarzer PVD-Beschichtung. Armbänder werden in Leder oder Kautschuk verfügbar sein. Die Qlocktwo W wird es vorerst in den Sprachen Englisch, Deutsch und Französisch geben, weitere Sprachversionen sind vorgesehen.

Noch ein Meilenstein von Seiko: Die Astron GPS Solar

21.03.2012Das ist die perfekte Uhr zur Globalisierung. Die neue Seiko Astron GPS Solar ist die erste, die ein GPS-Signal dafür nutzt, die Zeit in allen 39 existierenden Zeitzonen richtig anzuzeigen, an jedem Ort der Welt also. Für Piloten, echte Jetsetter und Weltumrunder, und nicht zuletzt für Technikbegeisterte.

Der Name Astron ist Kennern der Uhrenhistorie ein Begriff. Seiko präsentierte 1969 unter dem Namen die erste Serienarmbanduhr der Welt mit einem Quartzwerk. Sie wurde mittlerweile sogar in der Liste der IEEE-Meilensteine aufgenommen. Diese wird vom renommierten Institute of Electrical and Electronics Engineers publiziert und enthält so bahnbrechende Erfindungen wie den ersten transkontinentalen Telegraphen, Marconis Experimente oder Thomas Edisons Arbeiten. Über die Meriten von Seiko in der Weiterentwicklung der Quarzuhrentechnik haben wir an dieser Stelle schon mehrmals berichtet. Die letzten Meilensteine waren die E-Ink-Displays und die Uhren mit Spring Drive-Technik.

Um Uhren mit Zeitsignalen zu synchronisieren, war bis anhin der Empfang eines der existierenden Funksenders notwendig, wie beispielsweise dem DCF-Sender in der Nähe von Frankfurt. Seiko hat mit dieser Technik viel Erfahrung, und auch die E-Ink-Uhr aus dem Jahr 2010 nutzt sie. Doch diese Signale sind längst nicht überall auf der Welt verfügbar.

Von der Fachwelt völlig unerwartet (und als Geheimnis mindestens so gut gewahrt wie ein neues Produkt von Apple) zog der japanische Gigant nun an der Baselworld 2012 eine Astron aus dem Hut, mit absolut bahnbrechender Technik. Astron GPS Solar heisst das brandneue Modell, das in einem stattlichen Titangehäuse mit 47 mm Durchmesser daherkommt. Allerdings täuscht die Grösse – die Uhr ist dank des verwendeten Gehäusematerials sehr leicht und damit angenehm am Handgelenk zu tragen.

Den geschichtsträchtigen Namen Astron hat sich die Uhr wohl verdient. Herzstück der Uhr ist ein über Jahre vollkommen neu entwickeltes Werk, das einen extrem miniaturisierten Empfänger für GPS-Signale enthält. Dieser zeichnet sich vor allem auch dadurch aus, dass er extrem wenig Strom verbraucht. Nicht weniger als hundert Patente sind in der Uhr enthalten. Die Stromversorgung erfolgt mittels Solartechnik über ein lichtdurchlässiges Zifferblatt.

Um die Datenmenge minimieren zu können, haben die Ingenieure von Seiko die Welt in rund 1’000’000 Sektoren aufgeteilt. Von jedem dieser Orte sind die Koordinaten und die anzuwendende Zeitzone bekannt. Einmal täglich oder auf Knopfdruck stellt sich die Astron nun an jedem Ort der Welt auf die lokale Zeit ein. Wer den Himmel sieht, hat genaue Zeit – so einfach kann das Leben des Reisenden jetzt sein.

Problematisch sind ja nicht die geographisch definierten Zeitzonen, sondern diejenigen, die aus politischer Motivation eingeführt wurden. Wie beispielsweise vom venezolanischen Revolutionscaudillo Hugo Chavez, der mit einer halbstündigen Verschiebung Distanz zum Erzfeind USA symbolisieren wollte. Oder in Nepal, wo mit UTC + 5:45 h eine noch bizarrere Differenz angewandt wird – dies, um sich vom grossen Nachbar Indien abzugrenzen.

Dafür liest die Astron das Signal von vier oder mehr Satelliten aus, die in ihrem Sichtbereich sind. Damit die Ortung mit GPS-Signalen funktioniert, müssen die Satelliten sowieso über die höchst präzise Atomzeit verfügen – sie sind also eine dauernd verfügbare Quelle für genaueste Zeit. Aber auch ohne Satellitenempfang verspricht Seiko eine Genauigkeit von +/- 15 Sekunden pro Monat. Und wer die Angaben von Seiko kennt, weiss, dass hier immer eher tief gestapelt wird. Selbstverständlich korrigiert die Astron auch das Datum automatisch – und das bis ins Jahr 2100.

Lanciert wird die Uhr in einer kompletten Kollektion in verschiedenen Varianten. Allen gemeinsam ist das Titan- oder Stahlgehäuse mit einem Saphirglas mit einer beidseitig angebrachten Seiko-eigenen „Super-Clear“-Antireflexbeschichtung, die 99% der Lichtreflektion absorbieren soll. Speziell ist auch die kratzfeste Keramiklunette. Das Flaggschiff SAST001 ist die auf weltweit 2500 Stück limitierte Lancierungsserie im Gehäuse mit einer schwarzen Karbonbeschichtung, das sich zudem über besonders aufwändig gemachte Flanken auszeichnet. Das bestechend dreidimensionale Zifferblatt mit seinen aufgebrachten Stundenringen, und der markanten Skala für die Anzahl empfangener Satelliten, die Sommerzeit, den Flight Mode und die Gangreserveanzeige besticht durch seine Verarbeitungsqualität. Markant sind die satt mit Leuchtmasse versehenen Stundenindexe, die mit der Innenlunette verbunden sind, auf der bei der die weltweit 24 Zeitzonen mit Flughafenkürzeln angebracht sind. Bei der 6-Uhr-Position wird die Heimat- oder Referenzzeit angezeigt, mit einer kleinen 24-Stunden-Uhr. Wasserdicht sind die neuen Astron bis 10 bar.

Die unlimitierten Varianten haben Gehäuse in Titan mit mit Titan- oder Silikonband (SAST003 / SAST005) oder in Stahl mit Stahlband. Die Uhren kommen im Herbst 2012 auf den Markt, voraussichtlich zu Preisen zwischen 2600 und 4400 Schweizer Franken.

Uhrsachen konnte sich wenige Exemplare der limitierten Startserie sichern.

Armin Strom Racing-Uhren: Von der Boxengasse ans Handgelenk

09.09.2011Zugegeben: Die Idee, aus speziellen Materialien Uhrwerksbestandteile zu machen, ist nicht absolut neu. Doch weil die Firma Armin Strom eine richtige Manufaktur ist, in der auch Späne fliegen, konnte sie mit sehr viel Konsequenz umgesetzt werden. Hintergrund ist ein Formel-1-Sponsoringengagement der aufstrebenden Bieler Firma.

„Wir hätten ja einfach ein Logo auf unsere Uhren machen können. Aber das war uns dann doch zu einfach“ schildert Claude Greisler, Produktentwickler und Konstrukteur bei Armin Strom den Grundgedanken zu einer besonderen Serie von Uhren. Ausgangspunkt war ein Sponsoringengagement von Armin Strom beim russisch-britischen Formel 1-Team Marussia Virgin Racing. „Ein Formel 1-Motor hält rund 40 Stunden, dann ist er hin. Ein Uhrwerk hält bei guter Pflege ewig. Diesen extremen Gegensatz wollten wir aufzeigen und umsetzen.“

Die Formel 1 produziert also grosse Mengen an Hightechschrott aus besten Materialien. Die Idee war rasch geboren, doch die Umsetzung sollte sich als knifflig erweisen. So ging erst einmal die Recherchiererei los. „Kein Problem, klar können wir Aluminium oder auch andere Legierungen schmelzen“ war jeweils die Antwort bei den angefragten Betrieben. „Mindestmenge ist 250 kg“ war der Nachsatz. „Wir haben viereinhalb Kilo“ erwiderte Greisler, womit die Sache jeweils gegessen war.

Nach langem Suchen wurde man in St. Gallen bei einer Kunstgiesserei fündig, die erstens einen Prototypen eines Vakuum-Ofens hat und zweitens nicht die Hände verwirft, wenn man mit kleinen Mengen ankommt. Sie zeigte viel Freude an der Idee und ging mit entsprechendem Engagement zur Sache. Die korrekte Verarbeitung ist entscheidend. „Gerade weil wir die Teile nachher spanabhebend bearbeiten, war es enorm wichtig, dass sie keinerlei Lufteinflüsse aufweisen. Diese würden nachher auf den gefertigten Teilen hässlich aussehen und uns zudem bei der Produktion Probleme verursachen“ ergänzt der Produktionschef.

Aluminium schmilzt bei der für Metalle verhältnismässig niederen Temperatur von rund 660º Celsius. Die flüssige Aluminium-Speziallegierung kommt aus dem Ofen und wird dann sorgfältig in Blöcke gegossen. Diese sind dann noch zu dick, um sie für die relativ dünnen Uhrenteile direkt verwenden zu können. Darum ist die nächste Etappe ein Walzwerk. Danach erfolgt die eigentliche Bearbeitung im Hause Armin Strom. Die äusseren Formen der Brückenteile für die Modelle One Week und Regulator aus der modernen „Armin“-Linie bleiben konstruktionsbedingt gleich. Ganz anders präsentiert sich hingegen die Oberfläche.

Gewichtsreduktion ist in der Formel 1 eines der obersten Gebote. Jedes Gramm kann sich zu einem Kilo summieren, und jedes Kilo zuviel kostet Millisekunden an Geschwindigkeit. Und nur um die geht es in der Königsklasse des Rennsports. Darum wird bei vielen Teilen alles weggefräst, was irgendwie verzichtbar ist. „Eigentlich sind wir hier gar nicht so weit von Armin Stroms Urkompetenz entfernt, dem Skelettieren. Obwohl es dort natürlich ästhetische Gründe sind, und nicht die Gewichtsreduktion zählt“, sagt CEO Serge Michel mit einem Augenzwinkern.

Durch die Anwendung dieser Gestaltungselemente erhalten die gefertigten Spezialteile einen richtig technischen Look. Dieser wird noch vom Aussehen des Materials unterstützt. Die Bearbeitung der Teile war indessen eine grosse Herausforderung. Das Material wird in der Uhrenbranche eher selten verwendet. Es ist sehr heikel, es mit den gewohnten Werkzeugen zu fräsen. „Wir haben viel geübt“ sagt Greisler mit rollenden Augen. Doch Aufgeben ist nicht in der DNA dieses ausdauernden Schaffers, und so fand er letzlich einen Weg, das Material adäquat zu verarbeiten und sie dann auch perfekt in die von ihm gestalteten Werke zu integrieren.

Das Resultat kann sich mehr als sehen lassen. Die Manufakturwerke bestechen bereits in der herkömmlichen Ausführung durch ihren eigenständigen, charaktervollen Auftritt. Das gekonnte Spiel mit den Materialien und der Einsatz der Marussia-Virgin-Teamfarben rot und schwarz geben den Uhren ein unverwechselbares Aussehen. Entsprechend vielversprechend sind die Eingänge an Bestellungen, und dies nicht nur aus dem Umfeld des Formel-1-Teams, sondern auch von Kunden, denen die Racing-Komponente der Uhren einfach sehr gut gefällt.

Die Kollektion umfasst insgesamt vier verschiedene Modelle. Auf der „Pole Position“ steht unbestritten die Armin Racing One Week mit dem 2010 vorgestellten Handaufzugs-Manufakturwerk mit seinen sieben Tagen Gangreserve. Sie ist auf 40 Exemplare limitiert – dies vor allem wegen des sehr aufwendigen Herstellungsprozesses. Im selben, mit mattschwarzer PVD-Beschichtung behandelten Gehäuse gibt es das auf 100 Stück limitierte Modell Racing Regulator mit seiner typischen dezentrierten Anzeige und der markanten retrograden Datumsanzeige. Etwas herkömmlicher sind die beiden Racing Chronographen, die ganz in den Marussia-Virgin-Farben gehalten sind. Sie werden vom bewährten Valgranges-Automatikwerk angetrieben und insgesamt genau 500 mal hergestellt.

Was jetzt in der ganzen Angelegenheit noch fehlt, ist ein wenig mehr Erfolg und Rennglück des noch jungen Marussia-Virgin-Teams. Die beiden Piloten Timo Glock und Jerome D`Ambrosio fahren dem Feld zur Zeit noch hinterher. An den Uhren des Teams dürfte dies nicht liegen, sie sind absolut auf der Höhe der Zeit. Gemeinsam ist den Crews von Armin Strom und von Marussia-Virgin die Dynamik und der Wille, es nach vorne zu schaffen. Wir sind gespannt.

Vogard Datezoner: Die Zeitzonen im Griff, inklusive Datum

09.09.2011Das Vogard-System, mit dem man die Zeitzone über einen einfachen Dreh der Lunette einstellen kann, ist an sich schon sehr schlau. Jetzt setzt Vogard-Chef Mike Vogt noch einen drauf: Der Datezoner bezieht auch noch das aktuelle Datum in die Anzeige mit ein, dank eines technischen Kniffs erster Güte.

Nicht weniger als „die Referenz von mechanischen Weltzeituhren zu werden“ hat sich der Gründer, Inhaber und „Créateur“ von Vogard als Ziel gesetzt. Mike Vogt verfolgt dieses Ziel unermüdlich, sowohl im Atelier als auch bei seinen ausgedehnten Touren rund um die Welt. Sein Ansatz, dass man nicht zwei Zeitzonen aufs Mal auf einer Reiseuhr ablesen können muss, sondern dass eine reicht, wenn man sie sehr einfach verstellen kann, prägt bereits die bestehende Kollektion. Typisch ist der markante Hebel, den man öffnet und auf diese Weise die Drehlunette freigibt. Mit ihr stellt man die Zeit der auf der Lunette angegebenen Städte und Destinationen ein.

Was Vogt allerdings daran noch nicht befriedigte, war der Umstand, dass das Datum nicht berücksichtigt wurde. Dieses Problem löst jetzt der Datezoner. Die Datumseinstellung erfolgt bei dieser Uhr über den Drehring und ist gleichzeitig gekoppelt mit der jeweiligen Zeitzone und der Stadt auf dem Drehring. Der neue und einzigartige Mechanismus ist patentiert und ermöglicht, dass beim Drehen des Stundenzeigers über die Mitternachtslinie das Datum automatisch vorwärts oder rückwärts springt und somit in jeder Zeitzone exakt das richtige Datum anzeigt. Wichtig ist dabei, dass man in die richtige Richtung dreht, aber dafür sind die Indikationen West/Ost da. Respekt.

Das grosse Datumsfenster ist bei der 6-Uhr-Position angebracht. Durch seine Grösse erlaubt es eine zweizeilige Anzeige und damit eine sehr gute Ablesbarkeit des Datums. Oberhalb des Datumsfensters ist zusätzlich eine Tag-/Nachtanzeige eingebaut, im Gegensatz zum 24-Stunden-Zeiger bei den bisherigen Vogard-Uhren. Dadurch wird die Uhr eindeutig übersichtlicher.

Das Synchronisationsrad

Die Verbindung der Zeitzone mit einer Datumsschaltung ist ein echtes Novum. Basis der genialen Lösung bildete die Entwicklung eines in einer schiefen Ebene liegenden Synchronisationsrades, welches vom Zeitzonenwerk angetrieben wird und jeweils eine der 31 winzigen Noppen unter der Datumsscheibe ansteuert. Knifflig war dabei die Berechnung des exakten Winkels für die Positionierung des Synchronisationsrades in der schiefen Ebene. Tatkräftige Unterstützung erhielt die findige Vogard-Crew von niemand geringerem als AHCI-Mitglied Andreas Strehler, der als einer der begnadetsten Uhrmacher und Entwickler unserer Zeit gilt und auch für ganz Grosse in der Branche arbeitet. Der revolutionäre Mechanismus setzt fürs Funktionieren sehr enge Toleranzen in der Fertigung voraus, die im Hunderststel-Millimeter-Bereich liegen. Nur wenn alle Teile diese Präzision aufweisen, schaltet das Datum exakt um einen Tag vor- und vor allem auch wieder rückwärts.

Für die Fertigung der Komponenten arbeitet Vogard unter anderem mit einem Hersteller von Aviatikinstrumenten zusammen, denn auch in der Luftfahrt gelten höchste Anforderungen an die Toleranzen. Die Uhren werden in verhältnismässig kleinen Stückzahlen produziert, die Montage erfolgt ausnahmslos in den eigenen Ateliers in Nidau bei Biel.

Selbstverständlich integriert der Datezoner auch die anderen, bewährten Merkmale der Vogard-Kollektion, also die – ebenfalls patentierte – Anzeige der Sommerzeit als auch die Möglichkeit, einen personalisierten Drehring mit den Städten seiner Wahl gravieren zu lassen.

Design-Inspiration vom Armaturenbrett

Die typische Anordnung von Tourenzähler und Tacho bei Sportwagen stand Pate beim Design und bei der Materialisierung des Karbon-Zifferblatts. Der Minuten- und der Stundenzähler sind auf einer separaten Platte angeordnet, die markant mit Schrauben fixiert sind. Sie ermöglichen ein intuitives und logisches Ablesen der gestoppten Zeit, von links nach rechts zuerst die Stunden, dann die Minuten und mit dem zentralen grossen Zeiger die Sekunden. Die Scheibe für die laufende Sekunde der Uhr ist bei 12 Uhr angeordnet und rückt auf diese Weise etwas in den Hintergrund.

Speziell ist auch die Anordnung der Bedienungselemente. Diese wird notwendig wegen des Hebels, der die Drehlunette freigibt. Die Drücker für Start und Stopp befinden sich darum ungewohnterweise bei 4 beziehungsweise 8 Uhr. Sie sind sehr griffig und damit gut zu bedienen, selbst mit Handschuhen, da man zum Starten des Chronographen sehr gut den Daumen benutzen kann. Also auch beim Fahren oder Fliegen. Die Krone, die man bei einer automatischen Uhr im Alltag eher selten benötigt, ist bei 6 Uhr angebracht und ins Band integriert.

Der Datezoner ist mit 48 mm Durchmesser eine grosse und hoch gebaute Uhr, was mit den verwendeten Komplikationen zusammenhängt. Dennoch liegt er gut am Arm. Die Proportionen stimmen und durch die Verwendung von Titaniumcarbid (TiC) als Gehäusematerial hält sich auch das Gewicht in einem vernünftigen Rahmen. Das Material sorgt für eine schwarze Oberfläche und unterstreicht den sportlichen Gesamteindruck. Mit einem Härtegrad von 900 Vickers hat es zudem eine rund dreimal höhere Abriebfestigkeit als herkömmliches Titanium.

Weltpremière in Thun: Die Qlocktwo Large

24.08.2011Die mehrfach preisgekrönte Wand- und Standuhr Qlocktwo zeigt die Zeit in Worten an. Das neu eröffnete Kultur- und Kongresszentrum Thun hat nun das Privileg, die weltweit erste Grossversion der Qlocktwo zu besitzen. Natürlich in der berndeutschen Version. Es isch füf vor Zwöufi.

Selten war ein neues Produkt auf Anhieb so erfolgreich wie die vor zwei Jahren lancierte Wanduhr Qlocktwo des deutschen Gestalterduos Biegert & Funk. Das Prinzip der Qlocktwo basiert auf einer Matrix mit symmetrisch angeordneten Schriftzeichen. Einige dieser Zeichen leuchten in reinem Weiss und formen so Worte, welche die Zeit geradezu poetisch beschreiben.

Für den öffentlichen Bereich wurde nun eine 90 x 90 cm grosse Version der Qlocktwo entwickelt. Die weltweit erste davon hängt seit einigen Tagen im grosszügig gestalteten Foyer des KK Thun, perfekt passend zu der hochwertigen modernen Architektur.

Die grosse Version übernimmt die bewährten Eigenschaften der herkömmlichen Qlocktwo: Die Frontfläche ist aus poliertem Plexiglas. Die Anzeige ist dank Funksteuerung stets sekundengenau und passt sich Sommer- und Winterzeit automatisch an. Im Hintergrund arbeiten sagenhafte 456 LED, langlebig und äusserst stromsparend.

Die Qlocktwo Large wird auf Kundenbestellung hergestellt, sie ist in verschiedenen Standardfarben lieferbar, aber auch in einer Wunschfarbe. Verfügbar sind mehr als 13 Sprachen.

Qlocktwo Touch: Poetisch wecken

24.08.2011Nach dem grossen Erfolg der Wand- und Standuhr Qlocktwo folgt nun die kleinere Variante, mit Weckfunktion. Auch die Qlocktwo Touch zeigt die Zeit in Worten an.

Selten war ein neues Produkt auf Anhieb so erfolgreich wie die Wanduhr Qlocktwo des deutschen Gestalterduos Biegert & Funk. Weltweit wurde das überaus innovative Produkt mit Designpreisen ausgezeichnet, und auch in der Schweiz ist sie sehr beliebt.

Das Prinzip der Qlocktwo basiert auf einer Matrix mit symmetrisch angeordneten Schriftzeichen. Einige dieser Zeichen leuchten in reinem Weiss und formen so Worte, welche die Zeit geradezu poetisch beschreiben. Es ist zwanzig nach Zehn, es ist fünf vor Zwölf.

Qlocktwo Touch heisst die neue Version, sozusagen die kleine Schwester. Das unwiderstehliche Zeitobjekt hat ein elegantes Monobloc-Gehäuse aus silberfarben oder schwarz eloxiertem Aluminium. Die Dimensionen des Quadrats von 13,5 cm sind perfekt.

Wie beim grossen Vorbild besteht auch bei der „Touch“ die Frontfläche aus poliertem Plexiglas. Sie wird mit Magneten auf der Grundplatte fixiert und kann darum ganz einfach ausgewechselt werden. 7 ausgesuchte Farben stehen zur Wahl.

Die Qlocktwo Touch ist in den meisten europäischen Standardsprachen lieferbar, selbst in einer berndeutschen Version.

EPD-Anzeige: Die Schärfste, von Seiko

03.06.2011Seiko hat im Bereich der Digitaluhren immer wieder die Pionierrolle innegehabt.

Unvergessen sind die ersten digitalen Multifunktionsuhren, die es in den siebziger Jahren sogar ans Handgelenk von James Bond geschafft hatten. Jetzt kommt aus Japan die erste Uhr mit Aktivmatrixdisplay – mit einer sensationellen Schärfe der Anzeige.

1975 schrieb der japanische Uhrenkonzern Seiko Geschichte mit der Lancierung der ersten digitalen Multifunktionsuhr mit LCD-Anzeige. Und 1977 wurde der legendäre Roger Moore als James Bond in „Der Spion der mich liebte“ von einer Message aus dem Hauptquartier, die aus seiner digitalen Seiko-Uhr tickerte, beim Schäferstündchen mit der betörenden russischen Majorin Anya Amasova (Agent XXX) gestört.

Diese frühen Seiko-Digitaluhren kosteten damals richtig Geld und sind heute sehr gesuchte Sammlerstücke, wenn sie – was leider selten ist – noch in einem guten Zustand sind.

Nun kommt der Nachfolger, mit der aktuellsten Technik von heute:

Die Seiko SDGA001 mit EPD-Anzeige

Seikos Innovationen gingen weiter. 1982 war es die erste Fernseh-Uhr der Welt, die für Staunen sorgte. Allerdings musste man zu der Uhr einen reichlich unförmigen Fernsehempfänger mitschleppen, der per Kabel an die Uhr angeschlossen wurde. Der kommerzielle Erfolg dürfte sich im Rahmen gehalten haben. Auch die erste Digitaluhr mit eigentlichen Computerfunktionen, die erste mit Sprachaufnahmemöglichkeit und der erste Tauchcomputer gingen aufs Konto der findigen Ingenieure. 2006 präsentierten sie dann in Basel die erste Uhr mit einem Display mit elektronischer Tinte, eine sehr avantgardistische Spangenuhr mit futuristischer Anzeige. Diese gewann – ausgerechnet im Epizentrum der noblen Uhrenindustrie – auf Anhieb den prestigeträchtigen Grand Prix d`Horlogerie de Genève.

EPD heisst das Zauberwort dieser neuen Technologie, das für Elektrophoretisches Display steht und die Wanderung elektrisch geladener Teilchen durch einen als Trägermaterial dienenden Stoff in einem elektrischen Feld bezeichnet. Tönt kompliziert, ist es auch. Diese Technologie wird beispielsweise auch bei den E-Book-Lesegeräten genutzt.

Zwei Dinge sind auf den ersten Blick frappant: Die unglaubliche Schärfe der Anzeige, die aus der Auflösung von 300 dpi (dots per inch, also Punkte pro Zoll) resultiert, so wie man sich das von Laserdruckern gewohnt ist. Das zweite ist der Blickwinkel. Selbst aus fast 180° sind die Zahlen noch perfekt ablesbar.

Gespiesen wird die neue Uhr über kleine Solarzellen, die rund um die Anzeige diskret angebracht sind. Dank der neuen Technologie braucht das Display aber nur sehr wenig Strom, nämlich nur dann, wenn etwas auf der Anzeige ändert (siehe Erklärung im Schema). Die präzise Quarzuhr empfängt die Signale von 4 Funkstationen (Deutschland, Grossbritannien, USA und Japan). An Zusatzfunktionen bietet sie einen Alarm sowie vor allem eine umfangreiche Weltzeiteinstellung, in der auch spezielle Halbstunden-Zeitzonen berücksichtigt werden.

Fast unbeschränkt sind die Gestaltungsmöglichkeiten der Anzeige, da man nicht mehr auf die herkömmlichen LCD-Segmente angewiesen ist. Nicht nur zwischen positiver und negativer Darstellung hat man bei der Uhr die Wahl. Beim Worldtimer ist beispielsweise eine kleine Weltkugel zu sehen, auf der der eingestellte Ort hervorgehoben wird. Auch eher abenteuerliche Designs können ausgewählt werden, die den Geschmack hier nicht unbedingt treffen dürften.